52x-Objekte der vergangenen Monate

Hier finden Sie alle Objekte des Monats aus der Veranstaltungsreihe "52x Esslingen und der Erste Weltkrieg".

November 2018 - Kriegsende und Revolution: Lithographie "Sturm auf das Wilhelmspalais" von Otto Schwerdtner

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Kriegsende und Revolution: Lithographie „Sturm auf das Wilhelmspalais“ von Otto Schwerdtner,

Papier, 40 x 45 cm,

(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 004553)

Otto Schwerdtners (1883-1957) Kreidelithographie zeigt das zentrale Revolutionsereignis in Württemberg: den Sturm auf das Stuttgarter Wilhelmspalais am Nachmittag des 9. November 1918. Der damals 35jährige Maler und Graphiker Schwerdtner hatte nach einer Xylographenausbildung seit 1903 in der Stuttgarter Kunstakademie studiert und den Krieg in voller Länge mitgemacht.

Streiks bestimmten Anfang November 1918 die Lage in Württemberg. Am 4. November trat der erste Arbeiter- und Soldatenrat des Landes im Stuttgarter Gewerkschaftshaus zusammen. Die konkurrierenden sozialdemokratischen Flügelparteien von Mehrheitssozialisten (MSPD) und Unabhängige Sozialisten (USPD), übernahmen das Heft des Handelns. Vergeblich versuchte das Stellvertretende Generalkommando des 13. Armeekorps in Stuttgart, die alten Machtstrukturen zu sichern.

Mit der Parole „Vorwärts zur sozialen Republik!“ rief am 9. November 1918 die sozialdemokratische Schwäbische Tagwacht zu Demonstrationen in allen industriellen Zentren des Landes auf. Auf dem Weg von Degerloch in die Stadt beobachtete der künftige Ministerpräsident Wilhelm Blos (1849–1927) das Geschehen auf den Stuttgarter Straßen: „Am Karlsplatz, auf der Planie, in der Esslingerstraße und am Wilhelmspalast herrschte ein ungeheures Getümmel. […] Man sah auf den ersten Blick, dass die Soldaten sich mit dem Volk verbrüdert hatten“. König Wilhelm II. (1848–1921) schilderte die Szenen vor und in seinem Palais am frühen Nachmittag: „Zehntausende standen vor dem Vorgarten. Eine Rotte drang dann ein, verlangte die Einziehung meiner Flagge und Hissung der rothen. Während mir dies eröffnet wurde, geschah es mit Gewalt. Dann zogen sie sich allmälig zurück. Es war trotz allem eine merkwürdige Disziplin in der Masse“. Unter dem Schutz des Soldatenrats fuhren König und Königin noch am gleichen Abend nach Bebenhausen, das Wilhelm, der formal erst am 30. November abdankte, bis zu seinem Tod kaum mehr verließ.

Das in Württemberg schon in der Monarchie geübte Miteinander wurde in der Revolution in eine breitestmögliche Kooperation politischer Kräfte überführt. Am 9. November bildete sich unter Wilhelm Blos eine aus MSPD, USPD, Zentrum, DP und Fortschrittlicher Volkspartei gebildete provisorische Regierung, die sowohl von den Arbeiter- und Soldatenräten als auch von den Militärs unterstützt wurde. Dadurch wurden Blutvergießen verhindert und spartakistische Absichten unterbunden, ein Rätesystem nach sowjetischem Vorbild einzurichten.

Auch vom Esslinger Rathausbalkon wehten in den Revolutionstagen rote Fahnen, wovon aber keine Bilder erhalten sind. Am Morgen des 9. November veranstalteten Esslinger Arbeiter eine Kundgebung mit 5.000 Teilnehmern auf dem Marktplatz. Wie andernorts forderte man sofortigen Friedensschluss, Entmilitarisierung und Übergang zur Friedenswirtschaft, die Einführung der Republik und die Abschaffung von Adelsprivilegien sowie das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen. Nach der Kundgebung wurde in der „Traube“, einem bekannten SPD-Lokal unterhalb der Frauenkirche, ein Arbeiterrat aus Vertretern von MSPD und USPD gewählt, dem sich am 10. November der Soldatenrat des Ersatz-Bataillons 246 anschloss.

Am 14. November, drei Tage nach Eintritt des Waffenstillstandes am 11. November um 12 Uhr, tagte der Esslinger Arbeiter- und Soldatenrat mit örtlichen Arbeitgebern. Die Sitzung leitete Oberbürgermeisters von Mülberger: Wichtigstes Thema war, wie die Frontheimkehrer in Arbeit gebracht werden könnten.

Die selbstgestellte Aufgabe des Arbeiter- und Soldatenrates, Ruhe und Ordnung zu wahren, brachte ihn in Esslingen bald in einen seltsamen Konflikt. Die Arbeiter von den Fildern, die in der Baumwollspinnerei und Weberei auf dem Brühl oder bei der Maschinenfabrik Esslingen in Mettingen arbeiteten, hatten immer um die königliche Domäne Weil herumgehen müssen. Nun rissen sie die Zäune nieder und gingen direkt durch das Gestüt. Mahnungen des Arbeiter- und Soldatenrates, dass das Privateigentum zu respektieren und Betreten verboten sei, halfen nichts. Selbst Militärposten wurden ignoriert. Daraufhin duldete man die Abkürzung. Der Arbeiter- und Soldatenrat riskierte keine offene Konfrontation und agierte zusehends wie eine nachgeordnete Dienststelle der provisorischen Regierung. Oberbürgermeister von Mülberger behielt das Heft des Handelns in der Hand.

Oktober 2018 - Angst! Munitonsverpackungen aus dem Hengstenberg-Areal 1918/19

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Angst! Munitionsverpackungen aus dem Hengstenberg-Areal 1918/19

Vier Kartons, Pappe, 30 × 9 × 13 cm mit Tragegurten aus Jute, 39 Schachteln Pappe 8,8 × 6,4 × 2,9 cm, vier Gurte Baumwolle 120 × 9 cm

(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 006472)

Am 28. Mai 2015 wurde die Esslinger Polizei über einen Munitionsfund im Keller der ehemaligen Hengstenberg-Villa auf dem Firmengelände an der Mettingerstraße informiert. Bei Sanierungsarbeiten war ein Hohlraum freigelegt worden, in dem 1,8 Tonnen Militärmunition aus der Zeit des Ersten Weltkrieges gelagert waren: ca. 60.000 Gewehrpatronen des Kalibers 7,92 x 57 mm, verpackt in Schachteln und Patronentragegurten, die noch in ihren „Packhülsen“, den Original-Tragekartons der Hersteller, der Polte Maschinenfabrik AG Magdeburg und der Munitions- und Pulverfabrik Dachau, steckten.

Vier Munitionskartons, 39 Patronenschachteln und vier Patronentragegurte – ohne ihren todbringenden Inhalt! – wurden dem Stadtarchiv übergeben. Die Kartons besitzen eine Trageschlaufe aus grober Jute. Sie tragen Aufkleber mit Kürzeln: „Patr. S (Rille)“ steht für die 1903 als Standardpatrone für Gewehre und Maschinengewehre des Reichsheeres eingeführte „Patrone S“. Der Zusatz „Rille“ verweist auf die seit 1915 gefertigte Version, bei der eine umlaufende Rille am Geschoss ermöglichte, Geschoss und Hülse stabiler zu verbinden. „Pmf“ ist das Herstellerkürzel der 1916 bis 1924 bestehenden Munitions- und Pulverfabrik Dachau. Die Datierungen „19.9.17“ und „29.8.1918“ zeigen das Produktionsdatum an. Drei Kartons tragen zusätzlich die Aufschrift: „Nur als Übungsmunition in der Heimat verwendbar“. Sie dürften „Schlachtfeldmunition“ enthalten haben, Patronen, die aus dem Frontbereich stammten. Bei ihnen befürchtete man eine geringere Zuverlässigkeit aufgrund zeitweise unsachgemäßer Lagerung. Die mittlerweile ans Stadtmuseum übergebenen Patronenschachteln sind ebenfalls gekennzeichnet, etwa mit den Produktionsdaten September 1917, August 1918 und Oktober 1919. Die Schachteln waren eine jüngere Verpackungsform. Ursprünglich wurde die Munition in Patronentragegurten ins Feld geliefert. Aus grauem Baumwollgewebe gefertigt bot jeder Gurt 14 Taschen, die je einen Ladestreifen von fünf Patronen aufnahmen. Leere Gurte sollten eingesammelt und zur neuen Befüllung in die Heimat geschickt werden. Wegen Baumwollknappheit wurden die Gurte im Kriegsverlauf mehr und mehr durch Schachteln ersetzt.

Wann, warum und wie die Munition an ihren Fundort gelangt ist, ließ sich nicht ermitteln – trotz Unterstützung durch die Familie Hengstenberg und ihr Firmen-archiv. Rüstete man sich am Kriegsende für einen Bürgerkrieg, zumindest für Zeiten des Chaos und der Anarchie? Mit Blick auf den konkreten Fall bleibt viel Raum für Spekulation. Aus einer weiter gefassten Perspektive ist der Munitionsfund ein guter Ausgangspunkt, um den Zusammenhang von Ängsten und Gewaltbereitschaft im Umbruch vom Kaiserreich zur Weimarer Republik zu verfolgen.

Aus Sicht der weit überwiegend national-konservativ eingestellten „besseren Kreise“ war die Fallhöhe des Reiches im Herbst und Winter 1918 fürchterlich. In Armee und Gesellschaft zeigten sich Auflösungserscheinungen. Bei Kriegsende bewegten sich bis zu einer Million Deserteure durchs Land. 1,9 Millionen Gewehre, 8.500 Maschinengewehre und 400 leichte Mörser kamen dem Militär bis Jahresende 1918 „abhanden“. Im Alltag hatten Erschöpfung, Hunger und Schwarzmarkt schon längst zu einer Erosion dessen geführt, was als „Sitte und Anstand“ galt. Die Eßlinger Zeitung berichtete im gesamten Jahr 1918 auffallend häufig über Gewalttätigkeiten, Krawalle und eine Zunahme der Kriminalität. Alptraum der Konservativen war eine bolschewistische Revolution. Sie fürchteten um Besitz und Leben und machten die Linke für Deutschlands Niederlage verantwortlich. Und noch eine weitere Bedrohung lastete auf den Gemütern: die Spanische Grippe. Traueranzeigen für ihre Opfer füllten im Herbst und Winter 1918 an manchen Tagen ganze Seiten der Eßlinger Zeitung.

Zwar verlief die Novemberrevolution tatsächlich fast ohne Gewalttaten und „biederer“ als erwartet. Mit der Weimarer Republik stabilisierte sich zugleich die bürgerliche Gesellschaft. Aber dennoch hielten die aristokratischen und großbürgerlichen Kreise an ihrem national-chauvinistischen Stolz und ihrem Herrschaftsanspruch fest.

September 2018 - Kriegsschriftsteller, Gaukulturwart, Ehrenbürger: "Haubitzen vor!" von Georg Schmückle

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Kriegsschriftsteller, Gaukulturwart, Ehrenbürger

"Haubitzen vor!" von Georg Schmückle

Georg Schmückle: Haubitzen vor! Vormarscherinnerungen eines nachführenden Offiziers, Stuttgart 1923

(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek 11882)

„Haubitzen vor!“ von 1923 enthält die Kriegserinnerungen des am 19. August 1880 in Esslingen geborenen Georg Schmückle. Der schmale Band war nach dem Gedichtband „Lichter überm Weg“ (1921) seine zweite unabhängige Publikation. Zahlreiche sollten folgen.

Der Text schildert subjektiv die Erlebnisse Schmückles als Leutnant einer Batterie im 3. Württembergischen Feldartillerie-Regiment Nr. 49, das bald nach Kriegsbeginn in den Argonnen in schwere Kämpfe verwickelt wurde. Besonderen Raum nehmen die eigenen Heldentaten, vor allem die Säuberung des Ortes Mussy-la-Ville von belgischen Franctireurs (Partisanen), ein. Das fand seinen Höhepunkt darin, was der Autor verherrlichend als „Blutnacht von Sommaisne“ bezeichnete. Mit dem baldigen Rückzug endet der Text: „Die Tage des Vormarschs waren zu Ende! Weit voraus hatten die Schwaben die Reichssturmfahne getragen und kein Truppenteil des deutschen Heeres hatte geblutet wie die Schwaben beim Sturm ins französische Land!“

Der kleine Band ist ein Beispiel für die Erinnerungsliteratur von Offizieren. Sein Verfasser gehört zu den Teilnehmern des Ersten Weltkriegs, die später als Exponenten und Profiteure des nationalsozialistischen Regimes hervortreten sollten. Dabei war Schmückle im Jahr 1914 kein junger, entwurzelter, sich radikalisierender Weltkriegsteilnehmer, sondern ein wohlhabender 34jähriger Akademiker mit abgeschlossenem juristischem Hochschulstudium und einer sicheren Lebensperspektive im Staatsdienst.

Schmückle wuchs in San Remo, wo der Vater vornehme Hotels betrieb, in Silvaplana und Backnang auf. Als Witwe zog die begüterte Mutter mit ihren beiden Söhnen ins elterliche Esslingen, wo die Familie 1897 die repräsentative „Villa Schmückle / Eberspächer“ (Berliner Straße 17) bezog. 1900 bestand Schmückle am Gymnasium sein Abitur, legte 1909, nach Studium, Referendariat und Promotion, die zweite Staatsprüfung ab und ging in den württembergischen Justizdienst.

Die militärische Karriere des Leutnants der Reserve Schmückle war von psychischen Störungen überschattet. Ab Ende 1917 frontuntauglich, wurde Schmückle ins Kriegsarchiv versetzt, wo er drei Bände der Reihe „Schwäbische Kunde aus dem großen Krieg“ bearbeitete. 1920 verließ er, der 1915 eine Cannstatter Fabrikantentochter geheiratet hatte und damit finanziell unabhängig war, freiwillig den Justizdienst. Kurzzeitig gab er die revanchistische Monatsschrift „Der Schwäbische Bund“, später: „Oberdeutschland“ heraus.

1924 provozierte Schmückle einen reichsweiten Skandal, als er wegen des Singens der „Marseillaise“ in einer Aufführung von Büchners „Dantons Tod“ den Intendanten des Stuttgarter Landestheater schriftlich verunglimpfte. Im nachfolgenden Beleidigungsprozess vor dem Reichsgericht wurde er freigesprochen: Seine Popularität in nationalistischen Kreisen nahm zu. Mit seinem größten literarischen Erfolg, „Engel Hiltensperger“ von 1930, erwies sich Schmückle als ein Schriftsteller, der im Gewand des Historienromans - die Handlung spielt im Schwaben der Lutherzeit - das gesamte Arsenal nationalsozialistischer Ideologie transportierte: Endzeitstimmung, völkische Ideologie, Sozialdarwinismus, Führerkult und -erwartung.

Ab 1931 NSDAP-Mitglied, machte Schmückle als Günstling des aus Esslingen stammenden Nationalsozialisten und späteren Gauleiters, Staatspräsidenten und Reichsstatthalter in Württemberg, Wilhelm Murr (1888-1845), Karriere. Der schlichte ehemalige kleine Angestellte der Maschinenfabrik Esslingen sorgte für Schmückles Rückkehr in den Staatsdienst, ab 1937 als sein persönlicher juristischer Berater in Kulturfragen.

Parallel sammelte Schmückle Posten in der Kulturverwaltung: Gaukulturwart, Landesleiter des „Kampfbundes für deutsche Kultur“, Landesleiter der Reichsschrifttumskammer Württemberg-Hohenzollern und Vertreter Württembergs im Landesverband Deutscher Schriftsteller. Außerdem war er ab Januar 1939 Vorsitzender des Schwäbischen Schillervereins (heute: Deutsche Schillergesellschaft) und damit Direktor des Schiller-Nationalmuseums in Marbach. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, seine Stücke feierten auf der Bühne des Landestheaters Stuttgart ihre Premiere, Schmückle wurde vielfach geehrt. So verlieh ihm seine Heimatstadt Esslingen am 14. Oktober 1936 die Ehrenbürgerwürde.

Mit dem Ende der NS-Zeit endeten auch für den extrem profit- und geradezu krankhaft ehrversessenen Schmückle, einen persönlich skrupellosen Propagandisten und Profiteur des NS-Unrechtsregimes, die literarischen Erfolge, die einflussreichen Posten und die Auszeichnungen. Er wurde zwischen September 1945 und April 1947 im bayerischen Lager Moosburg inhaftiert, seine beiden Ehrenbürgerwürden (Strümpfelbach und Esslingen) wurden ihm aberkannt. Unweit seines Hofgutes Schmalzgrub bei Stötten am Auerberg ist Georg Schmückle am 8. September 1948 mit 68 Jahren verstorben. Sein literarisches Werk ist heute zu Recht vergessen.

August 2018 - Lederwaren für den Krieg: Tornisterriemen aus Esslingen

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Lederwaren für den Krieg: Tornisterriemen aus Esslingen

Tornister M 1915

Segeltuch, Leder, Metall, Holz

Maße: 41x31x12cm

(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005724)

Tornister waren seit dem 17. Jahrhundert als Rückengepäck für Soldaten gebräuchlich. Nach der Reichsgründung wurde 1895 der typische Tornister aus Rinder- bzw. Kalbfell und Leder eingeführt. Dieser erlebte 1907 und 1913 einige Änderungen, mit denen sich das Tragegewicht von 11,5 auf 9,7 Kilogramm verringerte. Nach Kriegsbeginn ersetzten grauer bzw. „schilfgrüner“ Stoff (und andere Ersatzstoffe) bisher aus Leder gefertigte Teile. Die Umstellung der Herstellung auf Segeltuch wie beim gezeigten Objekt erfolgte seit 1915, da es an Kalbfellen mangelte.

Der Tornister enthielt alles, was der Soldat benötigte. Neben einigen Munitionspäckchen waren dies Wäsche, Ersatzschuhe, das Waschzeug und das Sold- und Gesangbuch, aber auch die „Eiserne Ration“. Diese bestand aus Zwieback, Kaffee, Konserven mit Gemüse, Fleisch und Fett und etwas Salz. Zusätzlich wurden Mantel und Zeltbahn aufgeschnallt und außen an der Klappe das Kochgeschirr befestigt. Getragen wurde das Gepäckstück mit Hilfe der angebrachten Trageriemen. An ihnen war ein weiterer Riemen zum Einhängen in das Koppel angenietet. Dies führte zu einer besseren Verteilung der Last.

Den Kasten des ausgestellten Tornisters aus „schilfgrünem“ Segeltuch stabilisiert ein mit Stoff überzogener hölzerner Rahmen. Leder findet sich nur an den Außenkanten und am Tragesystem, den Trageriemen, Ösen zur Befestigung weiterer Ausrüstungsgegenstände sowie an der rückseitigen Unterkante. Im Innern befinden sich Stempel, die auf seine Verwendung beim Infanterieregiment 126 (8. Württembergisches) und das verantwortliche Armeekommando hinweisen. Ein anderer, kaum leserlicher Stempel dürfte mit der zuständigen Beschaffungsstelle in Verbindung zu bringen sein. Auf die mögliche Verwendung bei der Württembergischen Polizei nach 1918 deutet ein weiterer Stempel hin. Handschriftlich hat ein früherer Besitzer seine Initialen „A.Z.“ angebracht.

Die Lederteile wurden von drei Sattlereien hergestellt. Den rechten Tragriemen fertigte die Gerberei- und Treibriemenfabrik Gebrüder Steus in Esslingen, die ihren Sitz in der Krummenackerstraße 15 hatte. Die Brüder Wilhelm und Carl Steus gründeten sie 1872, nachdem Wilhelm Steus die dortige „Hemmingersche Hammerschmiede“ erworben hatte. Hergestellt wurden Treibriemen aus Ochsenleder für Transmissionen. Zur Firma gehörte eine eigene Gerberei, seit 1883 auch eine Sattlerei. 1886 wurde Wilhelm Steus Alleininhaber. Nach seinem Tod 1896 führten seine Witwe und die beiden Söhne Richard (1881-1958) und Theodor (1876-1935), die seit 1906 Inhaber waren, das Geschäft. Bis 1914 entwickelte sich die Firma gut. Es gab in regelmäßigen Abständen Investitionen, und zusätzliche Fabrikgebäude wurden gebaut.

Der Kriegsbeginn brachte dann nach Aussage von Richard Steus im Jahr 1922 „eine vollständige Stockung“ der Geschäfte. Dies ist eine in vielen Wirtschaftszweigen anzutreffende und als „Kriegsstoß“ bezeichnete Auswirkung der Umstellung von Friedens- auf Rüstungsproduktion. Durch den raschen Rückgang der Nachfrage nach Waren der Friedensproduktion und die erst allmählich einsetzende steigende Nachfrage nach Rüstungsgütern kam es häufig zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Wenig später kamen die Geschäfte allmählich wieder in Gang – auch wegen des gestiegenen Lederbedarfs des Militärs - und Gebrüder Steus stellte die Produktion weitgehend auf militärische Bedürfnisse um. Da die Firma jedoch bei den Beschaffungsämtern bisher nicht als Lieferant eingeführt war, war dies mit einigen Anstrengungen verbunden. Als die Fabrik später stillgelegt werden sollte, konnte dies zumindest in Teilen verhindert werden. Allerdings ging der Betrieb nur eingeschränkt weiter: Während die Gerberei viel Arbeit hatte, musste die Treibriemenfabrikation 1916 eingestellt werden, da angeordnet worden war, dass nur noch zwei Firmen in Württemberg Transmissionsriemen herstellen durften. Immerhin wurde der Firma gestattet, beschädigte Riemen weiterhin auszubessern. Besonders ärgerlich wird es gewesen sein, dass das in der Gerberei hergestellte Leder der Konkurrenz zur Verfügung gestellt werden musste. Dies galt auch für eingehende andere Aufträge. Im September 1918 begann dann aber wieder die Herstellung von Transmissionsriemen. Auch die Sattlerei fertigte Heeresaufträge, wie der Tragriemen des ausgestellten Tornisters zeigt. Über deren Umfang ist jedoch keine Aussage möglich. Das Schicksal der Firma während des Ersten Weltkrieges zeigt, wie stark sich auch in Esslingen die Auswirkungen der Kriegswirtschaft bemerkbar machten. Sie existierte bis 1979, verlegte 1972 ihren Sitz nach Stuttgart und wurde seit 1960 als "Großhandlung mit Transportbändern" geführt.

Juli 2018 - Brieftaubenmeldung: Kommunikation in höchster Not

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Brieftaubenmeldung: Kommunikation in höchster Not

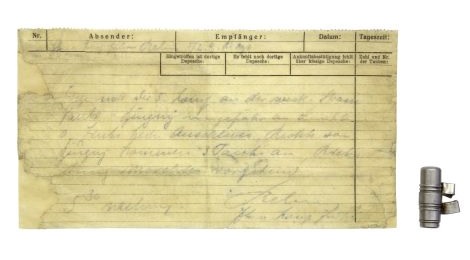

Meldezettel und Originaltragehülse, 1918

(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Kielmeyer)

Zum Nachlass des Esslinger Kanoniers Richard Kielmeyer (1891–1946) gehört ein ganz besonderes Front-Souvenir: eine nur 3 cm lange Kapsel aus Aluminium zum Transport von Nachrichten auf dem Rücken einer Brieftaube. Die Kapsel enthält einen zusammengefalteten und -gerollten Zettel von 18,5 x 10 cm, der an ein Telegramm erinnert. Es ist eine Meldung aus vorderster Linie, von einem deutschen Offizier in dramatischer Lage abgesetzt. Der Text lautet: „Liege mit 5. Kompanie an der westlichen Strasse Vaulx-Beugny ungefähr an Punkt 0. Links kein Anschluss, rechts von Beugny kommen 3 Tanks an, Richtung Morchies vorgehend. 5:30 nachmittags. Rehm Leutnant und Kompanie Führer“.

Die Meldung ist undatiert und Leutnant Rehm nicht identifiziert, anders die Ortsangaben: Vaulx, Beugny und Morchies liegen ca. 5 km östlich von Bapaume. Der Ort wurde von den Deutschen am 24. März 1918 in ihrer Frühjahrsoffensive erobert. Denkbar ist, dass Rehms Leute beim Vorrücken auf Tanks – also Panzer – stießen, die den britischen Rückzug deckten. Möglich ist aber auch ein anderes Szenario: Nach der Räumung Bapaumes durch die Deutschen am 29. August 1918 waren Beugny und Morchies Ziel britischer Panzer-Vorstöße.

Die ersten Panzer wurden 1915 in England gebaut. Zur Geheimhaltung nannte man sie nach ihrem klobigen Aussehen „Tanks“. Zum Einsatz brachten die Briten Panzer erstmals am 15. September 1916 an der Somme, die Franzosen am 16. April 1917 auf der Hochebene von Craonne. In geringer Zahl anrollend wurden anfangs jedoch fast alle Kampfwagen von der deutschen Artillerie zerschossen. Daher unterschätzte die deutsche Oberste Heeresleitung die neue Waffe. Man verzichtete auf eine nennenswerte Produktion eigener Tanks. Auch erhielt die Infanterie keine wirksamen Abwehrwaffen. Im Ernstfall blieb ihr nur die Alarmierung der Artillerie.

Im Ersten Weltkrieg war die Feldtelefonie das wichtigste Kommunikationsmittel. Fernsprechleitungen wurden aber bei heftigem Geschützfeuer regelmäßig zerstört. So kamen gerade in kritischen Situationen Blinkapparate, Leuchtpistolen, Signalhörner, Meldegänger, Meldehunde und eben auch Brieftauben zum Einsatz.

Tauben haben die Fähigkeit, von einem beliebigen Abflugort zu ihrem Heimatschlag zurückzufinden. Das machte sich das Militär zu Nutze. Etwa 15 km hinter den vorderen Linien entstanden Taubenschläge: 1.000 gab es 1918 auf deutscher Seite. Von dort wurden die Tiere in Tragkörben in die Kampfstellungen geschafft. Auch Panzer, Flugzeuge und Ballons konnten Tauben mitführen. Für die Tiere gab es eigene Gasschutzkästen. An ihren Abflugstellen setzte man sie auf Diät: hungrige Tauben haben es mit dem Rückflug eiliger als satte.

Wir wissen nicht, ob Leutnant Rehm und seine Leute den Abflug ihrer Brieftaube lange überlebt haben und ob die Botschaft die Adressaten erreicht hat. Die Alliierten hatten im Lauf des Jahres 1917 eine neue, auf Masse setzende Einsatzweise ihrer Panzer entwickelt. Erstmals praktizierten sie die Briten am 20. November 1917 bei Cambrai. Dort griffen 400 Tanks die deutsche Front völlig überraschend an – unterstützt von speziell trainierter Infanterie, Artillerie und Schlachtflugzeugen. Am Abend des Tages hatten sie das Grabensystem durchstoßen und waren 9 km vorangekommen. Im Stellungskrieg war das nie zuvor gelungen. Nach Eindämmung der deutschen Frühjahrsoffensive gelangen den Alliierten 1918 erneut spektakuläre Großangriffe. Am 18. Juli 1918 brachen die Franzosen mit 337 Tanks aus dem Wald von Villers-Cotterets hervor. Am 8. August 1918, dem „schwarzen Tag“ des deutschen Heeres, attackierten die Engländer bei Amiens. Weitere Schläge folgten.

Motorisierung war das Rezept des Sieges. Doch griffen alle Armeen bis zuletzt exzessiv auf den Einsatz von Tieren zurück. Wohl 130.000 Brieftauben flogen für die deutsche Armee. 15.000 Hunde zählte das Heer der französischen Republik. 10–16 Millionen Pferde wurden im Krieg von allen Parteien eingesetzt – überwiegend als Zugtiere. Etwa acht Millionen sollen durch Strapazen, Krankheiten, Beschuss und Futtermangel zugrunde gegangen sein. Zwar inszenierte man einzelne Tiere als Helden: So wurde die Taube, die 1916 die letzte Meldung aus dem Fort Vaux bei Verdun gebracht hatte, in Paris posthum mit dem Kreuz der Ehrenlegion dekoriert. Doch verbrämten solche Auszeichnungen letztlich eine Praxis, die Tiere vor allem verbraucht und verschlissen hat.

Juni 2018 - Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Fliegerheld? Die Kriegsbriefe des Esslingers Oskar Bechtle

1916

(Stadtarchiv Esslingen, Nachlass Oskar Bechtle)

Im Ersten Weltkrieg wurden Flieger zu Idolen. Sie standen für die Herrschaft über aufregend moderne Technik. Und sie füllten eine empfindliche Leerstelle im Seelenhaushalt der im großen Blutvergießen versinkenden Nationen. Weil das heroische Kriegerbild des 19. Jahrhunderts im Morast der Schützengräben jedweden Realitätsbezug verloren hatte, projizierte man die Sehnsucht nach Helden auf die „tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Besonders die Jagdflieger stilisierte man zu „Rittern der Lüfte“. Mit der Wirklichkeit hatte das wenig zu tun. Auch der Krieg am Himmel war vor allem eines: gnadenlos. Zum „Ass“ machte einen Piloten nicht Ritterlichkeit, sondern das scharfe Auge des aus der Sonne heraus präzise die tödliche MG-Garbe setzenden Jägers.

Oskar Bechtle (1895-1990) war ein in Esslingen prominenter Angehöriger der Fliegertruppe. Sein Vater gab die „Eßlinger Zeitung“ heraus. Oskar Bechtle diente seit 1913 beim Militär. Kurz vor Kriegsbeginn zum Leutnant ernannt, führte er eine Kompanie des 5. Württembergischen Grenadier-Regiments Nr. 123 aus Ulm. Mit seiner Kompanie kämpfte er 1915 in den Argonnen, 1916 vor Ypern und anschließend in der Somme-Schlacht. Zum 10. Oktober 1916 gelang ihm die Aufnahme in die Fliegertruppe. Mit der zur Luftaufklärung eingesetzten Fliegerabteilung 33 diente er 1917 in der dritten Ypern-Schlacht, dann bei Cambrai. Allerdings flog er nicht als Pilot, sondern als Beobachter, der beim Einsatz hinter dem Piloten saß, Bomben löste, die Luftbildkamera und das rückwärtige Maschinengewehr bediente. Nach mehr als 100 Feindflügen wurde er im März 1918 zum Kommandeur der Schlachtstaffel 2 ernannt. Sie war (wie alle Schlachtstaffeln) neu aufgestellt worden, um die deutsche Frühjahrsoffensive mit Tiefflugangriffe auf feindliche Bodentruppen unterstützen zu können. Im April 1918 verwundet, erhielt er gegen Kriegsende erst das Kommando über die Fliegerschützenschule Großenhain in Sachsen, dann des Flughafens Dornstadt bei Ulm.

Der Fotoabzug von 19 x 25 cm Größe zeigt Oskar Bechtle sitzend vor seinem 13 Jahre älteren Bruder Richard, der seit 1912 Teilhaber des väterlichen Zeitungsverlages war und im Ersten Weltkrieg als Hauptmann im selben Regiment wie sein jüngerer Bruder diente. Die Aufnahme entstand 1916 an einem unbekannten Ort. Der vorliegende Abzug weist kaum Alterungsspuren auf und dürfte Jahrzehnte nach dem Krieg angefertigt worden sein.

Oskar Bechtle war weit entfernt vom Bekanntheitsgrad solcher „Fliegerasse“ wie Max Immelmann oder Manfred von Richthofen. Doch erhielt auch er hohe Auszeichnungen. Zu Beginn der dritten Ypern-Schlacht gelangen ihm trotz Bedrohung durch feindliche Jäger erste Luftaufnahmen der verheerenden britischen Minensprengungen bei St. Elooi. Da die Kommunikation am Boden zusammengebrochen war, vermittelten die Aufnahmen ein erstes Bild der Lage und erleichterten die Planung von Abwehrmaßnahmen. Bechtle wurde dafür im Dezember 1917 mit dem „Ritterkreuz des Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern“ ausgezeichnet, der Vorstufe des „Pour le Mérite“. Weitere Orden folgten. Er dürfte einer der am höchsten dekorierten Esslinger Kriegsteilnehmer gewesen sein und veröffentlichte nach dem Krieg zwei an prominenter Stelle platzierte Erinnerungsaufsätze: „Mit der Schlachtstaffel von St. Quentin nach Amiens“ in Georg Paul Neumanns die Niederlage leugnender Sammlung „In der Luft unbesiegt“ und 1938 „Württembergische Flieger-Erinnerungen aus Flandern“ in der dritten Auflage von Otto Mosers monumentalem Gedenkband „Die Württemberger im Weltkrieg“.

Von Oskar Bechtle sind zudem zahlreiche Kriegsbriefe erhalten. Sie dokumentieren eindrucksvoll „seinen“ Krieg – erst im Schützengraben, dann am Himmel. Oskar Bechtles Beschreibungen sind teils ungeschminkt, teils auch ironisch. Zeit- und standestypisch ist sein schneidig-salopper Zungenschlag. „Na in den Argonnen wird‘s auch wieder schön sein“, heißt es nach einem Heimaturlaub 1915. Den Wechsel zur Fliegertruppe nennt er flapsig eine „Luftveränderung“ und freut sich über den Abschuss feindlicher Flieger: „Engländer kann man des öfteren runter [fallen] sehen, das macht viel Freude“. Allerdings verbergen solche Formulierungen vielleicht mehr, als dass sie offenlegen. – Kriegsbriefe gerade jüngerer Offiziere sind oft genug eine Maske.

Mai 1918 - Anklage Selbstverstümmelung: Die Kriegsgerichtsakte August Muff

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Anklage Selbstverstümmelung: Die Kriegsgerichtsakte August Muff

1918

(Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 81 Bü 9/67)

Es war die Nacht vom 21. auf den 22. April 1918: Bei Villers-Bretonneux, 16 km östlich von Amiens, 400 Meter vom Feind als MG-Posten auf Feldwache liegend, schoss sich der Berkheimer August Muff mit der Pistole in den linken Unterarm. Am 4. September 1918 wurde er dafür vom Kriegsgericht der Stellvertretenden 54. Infanterie-Brigade in Ulm wegen Selbstverstümmelung verurteilt.

August Muff wurde am 11. August 1898 in Berkheim als Sohn eines Fabrikarbeiters geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und erlernte den Beruf eines Eisendrehers. Am 4. Januar 1917 wurde er eingezogen und am 10. November 1917 an die Front in Frankreich zur 1. Maschinengewehrkompanie des Infanterie-Regiments Nr. 479 versetzt. Mit diesem Regiment wurde Muff im März 1918 von der Verdun-Front ins Somme-Gebiet verlegt und nahm an der verlustreichen Michael-Offensive teil. In den Arm schoss er sich kurz vor einem für den 24. April angesetzten deutschen Großangriff auf Villers-Bretonneux. Die Artillerie beider Seiten feuerte hier in der Nacht zum 22. April aus allen Rohren.

Muffs Verwundung erregte Argwohn: Den Ärmel seines Waffenrocks wollte er sich nicht aufschneiden lassen. Seine Uniform roch nach Pulver. Seine Pistole war blutverschmiert. In ihrer Kammer fand sich keine Patrone mehr. Muff verwickelte sich in Widersprüche. Während er gesund gepflegt wurde und ab Mitte Mai seinen Dienst im Ersatztruppenteil in Isny verrichtete, bereitete die Militärverwaltung den Prozess gegen ihn vor.

Im Unterschied zur Bundesrepublik kannte das Deutsche Reich eine spezielle Militärgerichtsbarkeit. Laut dem Militärstrafgesetzbuch von 1872 (§ 81, Absatz 1) wurde Selbstverstümmelung „mit Gefängniß von Einem Jahre bis zu fünf Jahren bestraft“. Im Verfahren gegen Muff hatte das aus Truppenoffizieren und Kriegsgerichtsräten, also Volljuristen, bestehende Ulmer Kriegsgericht „kein Bedenken, die Darstellung des Angeklagten als unglaubhaft zu verwerfen“. Dennoch fiel das Urteil mit einem Jahr Haft milde aus. Wo immer möglich, legten die Militärrichter das geltende Recht zugunsten Muffs aus. Für ihn sprach auch seine Jugend. Der Befehlshaber der Stellvertretenden 54. Infanterie-Brigade, Generalmajor Wilhelm Freiherr von Brand, bestätigte als Gerichtsherr den Urteilsspruch, setzte ihn jedoch anschließend „aus dienstlichen Gründen“ außer Vollzug. Muff wurde zur Truppe an die Front zurückgeschickt.

Vergehen der „Dienstentziehung“ wie Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und Selbstverstümmelung kamen im deutschen Heer während des Ersten Weltkrieges zunächst nicht häufiger vor als in der Vorkriegszeit. Für das württembergische Heer sind bis zum Waffenstillstand knapp 2.400 abgeschlossene Verfahren wegen Desertion und unerlaubter Entfernung nachzuweisen (bei etwa 500.000 mobilisierten Soldaten). Reichsweit rechnet man mit etwa 50.000 abgeschlossen Verfahren (bei einer Gesamtzahl von 13,5 Millionen mobilisierten Soldaten). Erst ab dem Frühjahr 1918, vor allem in den letzten Kriegswochen, wurde die „Drückebergerei“ zu einem militärisch relevanten Faktor.

Der Umgang mit Delikten der Dienstentziehung unterschied sich in den am Weltkrieg beteiligten Armeen deutlich. In Deutschland waren die Strafandrohungen zwar hoch, die Urteile jedoch eher milde. Die Zahl der vollstreckten Todesstrafen war im deutschen Heer wesentlich geringer als bei den anderen Kriegsparteien. Die relative Milde der deutschen Militärjustiz folgte einer militärischen Logik: Haftstrafen konnten Täter, die dem Frontdienst entkommen wollten, kaum abschrecken. Wie im Fall Muffs diente die Aussetzung der Strafe vor allem dazu, dem Heer die Kampf- bzw. Arbeitskraft des delinquenten Soldaten zu erhalten.

August Muffs Selbstverwundung kann nur bedingt mit den Auflösungserscheinungen im deutschen Heer, dem von manchen Historikern für das Jahr 1918 konstatierten „verdeckten Militärstreik“, in Beziehung gesetzt werden. Muff handelte aus Angst und situativ. Früher eingezogen hätte er sich – etwa als Soldat in der Verdun- oder Somme-Schlacht – wohl nicht anders verhalten. Muff profitierte von einer Amnestie für Delikte der Dienstentziehung, die im November 1918 in Kraft trat. 1922 heiratete er eine Frau aus dem Arbeitermilieu. Das Paar bekam zwei Kinder. August Muff starb am 24. September 1929 im Alter von erst 31 Jahren in Berkheim.

April 2018 - Die Fähre "Cimbria": Ein Erinnerungsbild von Paul Hildenbrand

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Die Fähre „Cimbria“: Ein Erinnerungsbild von Paul Hildenbrand

Ende der 1920er Jahre

Öl auf Leinwand, 49,3 x 69,3 cm

(Stadtmuseum Esslingen, STME 002978)

1889 wurde an der Stelle, an der heute die Adenauerbrücke den Neckar überquert, eine Personenfähre eingerichtet. Nun war der Weg von Berkheim durch das Friedenstäle an Hammerschmiede und Schießhaus vorbei hinüber auf die linke Neckarseite nach Oberesslingen sehr viel einfacher und schneller zu bewältigen. Betrieben wurde die Fähre vom Schmiedemeister Christian Zink und ab 1908 vom Mechaniker Robert Baumgärtner.

Getauft wurde der von der Esslinger Maschinen- und Metallwarenfabrik Hermann Ulrich gebauten Kahn bedeutungsvoll „Cimbria“. Der Name erinnerte an den HAPAG-Dampfer „Cimbria“, der im Januar 1883 in der Nordsee vor Borkum gesunken war. Damals starben 437 Personen – es war eine der weltweit schlimmsten Schiffskatastrophen des 19. Jahrhunderts.

Die 9,85 Meter lange Fähre war an einem quer über den Neckar gespannten Drahtseil mit zwei Ketten beweglich befestigt. Bei genügend Wasserstand wurde sie schräg zur Fließrichtung gelenkt und durch die Geschwindigkeit des Wassers über den Fluss geschoben. Ansonsten zog sie ein moderner Elektromotor an einer Zugkette über den Fluss. Der Motor stand in einem „Turbinenhäuschen“ auf der Berkheimer Seite.

Am 28. April 1918 hatte der VfR Esslingen auf den Sirnauer Wiesen um die Fußball-Bezirksmeisterschaft gegen die Spielvereinigung Heilbronn gespielt. Nach dem Abpfiff zog von Westen ein Gewitter auf. Die Zuschauer wollten deshalb schnell nach Hause. Gegen 17 Uhr drängten so viele auf die Cimbria, dass die Fähre völlig überladen war. Statt der erlaubten 32 waren 50 bis 60 Personen auf dem Kahn. Erfolglos versuchte Fährbetreiber Baumgärtner die Menschen zurückzuhalten.

Mit einem Ruck setzte sich die Cimbria in Bewegung. Die Eßlinger Zeitung berichtet davon folgendermaßen: „Die Mitte des an dieser Stelle ziemlich tiefen Flusses war jedoch noch nicht erreicht, als das Boot sich infolge der Überlastung auf die Seite neigte und etwas Wasser über Bord kam. Erschreckt drängten die Insassen nach der anderen Seite, was zur Folge hatte, dass diese unter Wasser gedrückt wurde und das ganze Boot schnell sank.“ Dies geschah allerdings nur 2 Meter vom Ufer entfernt und bei einer Wassertiefe von 2 bis 2 ½ Metern. Einige Insassen retteten sich schwimmend, andere wurden von Baumgärtner, Zuschauern und Mitgliedern der Fußballmannschaften gerettet, die schwimmen konnten.

Im Laufe des Abends wurden 14 Leichen geborgen, am nächsten Morgen nochmal 7. 21 Tote im Alter von 8 bis 60 Jahren waren zu beklagen, davon 16 unter 21 und 5 über 40 Jahren. Im Altersbereich von 21 bis 39 gab es kein einziges Opfer – diese Altersklasse war damals an der Front. Dass so viele Passagiere umgekommen sind, lag wohl auch daran, dass sie sich viele aneinander klammerten und „auf einem Haufen waren“, wie es in einem Bericht des Oberamtes Esslingen heißt.

Zum seit Menschengedenken schwersten Unglück in Esslingen gab es verschiedene Kommentare. Fährbetreiber Baumgärtner wurde vorgeworfen, dass er mit so vielen Menschen hatte übersetzen wollen. Andererseits wurden die Passagiere wegen ihrer Unvernunft kritisiert. Baumgärtner hatte ja vergeblich versucht, die Menge zurückzuhalten. Zum dritten fragte man, ob mangelnde Schwimmkenntnisse für die vielen Opfer verantwortlich seien.

Baumgärtner hatte keine zusätzlichen Aufsichtspersonen am Ufer gehabt, was bei erhöhtem Andrang Vorschrift war. Er wurde deswegen verhaftet, hat aber die Fähre nach technischen Veränderungen ab Mitte Mai 1918 noch weitere vier Jahre bis Oktober 1922 betrieben. Bereits 1920 hatte ein hölzerner Fußgängersteg etwas oberhalb ihre Aufgabe übernommen und den Fährbetrieb unrentabel gemacht.

Die 1918 technisch veränderte Fähre hat der aus Berkheim stammende Kunstmaler Paul Hildenbrand (1904-71) wohl nach einer fotografischen Vorlage Jahre später gemalt. Sie wird mit stark auskragenden Halterungen an einem Halteseil entlanggeführt und ist im Blick neckaraufwärts mit den Schurwaldhöhen im Hintergrund zu sehen. Links steht die Umlenkrolle für das Zugseil. Die Fähre fährt jetzt als Doppelendfähre nur noch mit dem externen Motor vor- und rückwärts hin und her. Das sommerlich helle, friedvolle Neckartal steht in krassem Gegensatz zur Unglücksgeschichte der „Cimbria“.

März 2018 - Entgrenzter Krieg: Trefferkarte von Esslingen zum Luftangriff am 10

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Entgrenzter Krieg: Trefferkarte von Esslingen zum Luftangriff am 10.3.1918

Tusche und Buntstift auf Pauspapier

33,3x32,5 cm

(Landesarchiv Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 77/1 Bü 622-02.)

Am 10. März 1918 wurde in Esslingen und Stuttgart gegen 11.20 Uhr Luftalarm gegeben. Im Anflug waren 10 britische Bomber des Typs Airco DH 4. Sie waren drei Stunden zuvor in Tantonville bei Nancy gestartet. Die Maschinen warfen jeweils bis zu 200 kg Bomben über dem mittleren Neckarraum ab.

Am Tag nach dem Angriff meldeten die württembergischen Zeitungen, dass „einige Wohngebäude beschädigt“ und „5 Zivilpersonen“ verletzt worden seien, darunter je zwei Frauen und Kinder. „Militärischer Sachschaden“ sei nicht entstanden. Eigene Jagdflieger hätten ein Feind-Flugzeug zur Notlandung im Nordschwarzwald gezwungen. Die Besatzung sei gefangen genommen worden.

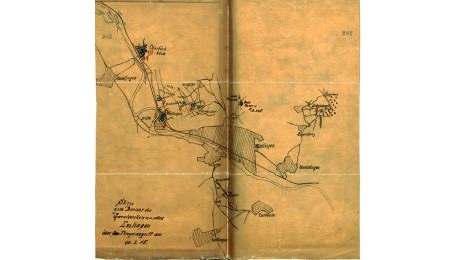

Die Zeitungsangaben beruhten auf einem offiziellen Bericht für die „Flak-Gruppe Stuttgart“. Wie nach Luftangriffen üblich, erstellten die Militärbehörden auch ein „Trefferbild“, um aus der Verteilung der Bombeneinschläge Rückschlüsse auf das Angriffsziel und die Taktik des Gegners ziehen zu können. Angefertigt wurden zwei Karten, die im Hauptstaatsarchiv Stuttgart erhalten sind. Eine Karte im Maßstab 1:25.000 zeigt die Einschläge im gesamten Raum Esslingen-Stuttgart. Eine kleinere, im Garnisonskommando Esslingen auf durchscheinendem Pauspapier gezeichnete Karte gleichen Maßstabs, hält präzise die Einschläge um Esslingen fest, wo die meisten Bomben niedergingen.

In der Esslinger Karte sind die Einschläge nummeriert – vermutlich um ihre Abfolge zu zeigen. Von Rottweil kommend flogen die Briten ihr Zielgebiet über Liebersbronn und Berkheim an, wo die ersten Bomben fielen. Neckarabwärts erkannten die Piloten westlich von Esslingen einen Industriekomplex, die Maschinenfabrik Esslingen. Sie verfehlten die Fabrik, trafen aber den Ort Mettingen, wo Verletzte zu beklagen waren. Die späteren Einschläge in Obertürkheim weisen den Weg nach Untertürkheim und dem eigentlichen Angriffsziel, den Daimler Motorenwerken. Auch sie wurden verfehlt. Dafür schlugen Bomben in Untertürkheim, bei Wangen und Cannstatt ein.

Esslingen wurde im Ersten Weltkrieg nur an diesem 10. März 1918 direkt „vom Feind“ getroffen – und das glimpflich. Den Schrecken der Bevölkerung sollte man aber nicht unterschätzen. Zugleich übten die Schäden eine düstere Faszination aus: Nach dem Angriff setzte in Mettingen „Bombentourismus“ ein. Versicherungsmakler warben in Zeitungsannoncen für Policen gegen Fliegerschäden.

Die Bedrohung aus der Luft war für die Menschen des Ersten Weltkrieges ein völlig neues Phänomen. Das Kriegsgeschehen kam an der Heimatfront an. Auch Zivilisten weit hinter der Front waren potenzielle Opfer. Mit seiner Industrie war der Raum Stuttgart ein erstrangiges Ziel, das bis zum Waffenstillstand mindestens 10 Mal von Fliegern attackiert wurde.

Eröffnet hatte den Bombenkrieg die deutsche Seite. Seit 1914 bombardierten Luftschiffe und ab 1917 Großflugzeuge Städte in Belgien, Frankreich und England. Die Entente griff ihrerseits den Westen des Reiches an. In Karlsruhe starben dadurch am 15. Juni 1915 30 und am 22. Juni 1916 120 Einwohner.

In der Presse wurden die Bombardements regelmäßig als Vergeltungsschläge dargestellt. So meldete der deutsche Tagesbericht vom 12. März 1918, dass man wegen des Fliegerangriffs auf „Stuttgart, Eßlingen und Untertürkheim“ Paris „ausgiebig“ bombardiert habe. Die für das Kriegsvölkerrecht grundlegende Unterscheidung von Soldaten und – zu schonenden – Zivilisten löste sich auf.

Zwänge und Unzulänglichkeiten des Luftkrieges beschleunigten diese Entwicklung. Laut dem offiziellen deutschen Bericht flogen die britischen Piloten am 10. März 1918 in 3.000 m Höhe. Sie versuchten, dem Sperrfeuer der Flak auszuweichen und sahen sich bald von in Böblingen aufsteigenden Jagdfliegern bedrängt. Die Bodensicht war wegen des Dunstes im Neckartal schlecht. Die Folgen solcher nicht ungewöhnlichen Bedingungen führen die beschriebenen „Trefferkarten“ vor Augen. Selbst Ziele von der Größe einer ausgedehnten Fabrik ließen sich nur schwer treffen. Das galt noch bis weit ins 20. Jahrhundert und hatte die fatale Konsequenz, dass künftige Luftstrategen Städte mitsamt ihrer Bevölkerung pauschal zum legitimen Angriffsziel erklärten.

Februar 2018 - Der fotografierte Krieg: Die Fotosammlung Kienlin

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Der fotografierte Krieg: Die Fotosammlung Kienlin

(Stadtarchiv Esslingen, Sammlung Kienlin)

In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg waren die Kameras handlicher und bezahlbarer geworden. Damit hatten erstmals gewöhnliche Soldaten die Möglichkeit zu fotografieren. Zwar bemühten sich die Militärbehörden um Zensur, um das Bild der Heimat vom Krieg kontrollieren zu können. Doch ließen sich Verbote, unautorisiert an der Front zu fotografieren, nicht durchsetzen.

Ohnehin waren die Übergänge zwischen privater und offizieller Kriegsfotografie fließend. Viele privat fotografierende Soldaten wurden bald offiziell autorisiert, weil sich der Wunsch der Heimat nach Bildern von der Front nicht anders bedienen ließ. Zwar schönte die Zensur das offizielle Bild des Grabenkrieges. Die Presse zeigte keine Gefallenen der eigenen Seite. Doch hatten auch die meisten auf eigene Faust fotografierenden Soldaten die Tabus und Abbildungs-Konventionen ihrer Zeit verinnerlicht – vom Patriotismus ganz zu schweigen.

Mit der „Sammlung Kienlin“ besitzt das Esslinger Stadtarchiv einen beispielhaften Bestand privater Kriegsfotografie. Ihren Kern machen 619 Negative und 369 Fotoabzüge aus, die der Fabrikantenspross und spätere Schwiegersohn des Esslinger Oberbürgermeisters Max von Mülberger Hans Kienlin (1895–1974) 1915 bis 1918 aufnahm und sammelte. Auf Kienlin gehen auch Listen der Aufnahmen mit Bilderläuterungen zurück.

Kienlin diente vom Sommer 1915 bis zum Kriegsende beim Feldartillerieregiment 116. Es wurde vor Arras, in Litauen und Weißrussland, vor Verdun und an der Somme, ab Januar 1917 dann in den Südvogesen nahe dem Hartmannsweilerkopf eingesetzt. Dort wurde Kienlin 1917 zum Leutnant befördert.

Kienlin benutzte Kameras mit den Negativformaten 8 X 11 und 6 X 9 cm. Wir kennen die Fabrikate nicht, doch waren es Apparate mit vergleichsweise lichtstarken Objektiven, die technisch gute Aufnahmen ermöglichten.

Kienlins Motivwahl war konventionell. Landschaftsbilder aus den Vogesen kontrastieren mit Fotografien vom Stellungsbau, von Geschützen oder Kampfflugzeugen. Kienlin schoss keine Gefechtsaufnahmen. Die Belichtungszeiten damaliger Kameras taugten nicht für bewegte Szenen. Den Tod in den eigenen Reihen hielt er nur indirekt fest: etwa mit Aufnahmen zerschmetterter Geschütze. Kienlins eigentlicher „Held“ war sein Regiment. Seine Sammlung dominieren Alltags-Bilder von Unterständen und Quartieren, dazu Porträts von Offizierskameraden.

Kienlins Fotografie wirkt dokumentarisch. Auch seine Bild-Erläuterungen sind knapp. Es ist die Seh- und Ausdrucksweise des militärisch-geschulten Fachmanns.

Zur „Sammlung Kienlin“ gehören noch weitere Gruppen von Fotografien. Eine enthält gut 100 Esslinger Aufnahmen, die Kienlins späterer Schwager Wolfgang Mülberger (1900–1983) in den Jahren 1914 bis 1918 gemacht oder gesammelt hat. Zu sehen sind Straßenszenen, Einzelporträts und Gruppenbilder von Schülern, außerdem Familienfotos. Aus den Jahren 1917 und 1918 stammen Bilder von Fahnenapellen des Jungdeutschland-Bundes. Womöglich bewegte sich der junge Wolfgang Mülberger im vormilitärischen Jugend-Milieu. Sicheres wissen wir aber nicht.

Deutlicher noch als Kienlins Bilder von der Front zeigen Mülbergers Esslinger Aufnahmen, wie problematisch Fotografien als Geschichts-Quellen sind. Ihre Anschaulichkeit verleiht ihnen eine Aura von Authentizität, die trügerisch ist. Bilder transportieren immer Subjektivität. Zur Perspektive des Fotografen hinter der Kamera kommt die Sehweise der Betrachterinnen und Betrachter. Beispielsweise konnten Bilder einer zerstörten belgischen oder französischen Stadt während und nach dem Ersten Weltkrieg je nach Landsmannschaft und politischer Orientierung unterschiedliche Empfindungen auslösen: Trauer angesichts der Gewalt des Krieges, Hass auf die Urheber der Verwüstung, Stolz auf die Macht der eigenen Waffen. Und der größere zeitliche Abstand macht es nicht leichter, die Absichten und Emotionen zu entschlüsseln, die mit historischen Aufnahmen ursprünglich verbunden waren. Das gilt besonders, wenn schriftliche Zeugnisse fehlen oder, wie im Falle Hans Kienlins, nur spärlich vorhanden sind.

Januar 2018 - Pazifismus und Soldatensprachführer: Der Verlag Wilhelm Langguth

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Pazifismus und Soldatensprachführer: Der Verlag Wilhelm Langguth

1914-1918

(Stadtarchiv Esslingen, Bibliothek)

Der gelernte Buchhändler Wilhelm Langguth (1849-1929) stammte aus Oberwind in Sachsen-Meiningen. 1875 kaufte er Gustav Hohlochs Buchhandlung in Esslingen und machte aus ihr einen unter seinem Namen in der Berkheimer Straße 20 firmierenden Verlag, den er um eine Druckerei mit Buchbinderei, eine Geschäftsbücherfabrik sowie eine Prägeanstalt für Etiketten und Siegelmarken ergänzte.

Langguths Verlagsprogramm wirkt wenig zusammenhängend. In Verlagsanzeigen werden Gewerbeordnungen zusammen mit Kochbüchern, einem Lehrbuch der schwedischen Gymnastik und dem Ratgeber „Mietswohnung oder Eigenhaus?“ beworben, den der Esslinger Architekt Heinrich Werner 1914 vorlegte.

Im Herbst des selben Jahres brachte Langguth „Soldaten-Sprachführer“ für Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch im Westentaschenformat auf den Markt, mit Auflagen bis zu 54.000, ergänzt um Soldatenliederbücher und Blanko-Kriegstagebücher zum Eintrag persönlicher Fronterlebnisse. Solche Geschäftstüchtigkeit irritiert, hatte sich Langguth doch vor dem Krieg als wichtigster Verlag der bürgerlichen Friedensbewegung profiliert, die in der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) organisiert war.

Die DFG war 1892 in Berlin gegründet worden, hatte ihr Zentrum aber in Baden und Württemberg. Dort wurde sie von der linksliberalen Deutschen Volkspartei unterstützt, die sich wie die DFG für Völkerverständigung, Abrüstung und ein Regime rechtsförmiger Schiedsverfahren internationaler Konflikte einsetzte. Dazu kam eine günstige personelle Konstellation. In Württemberg agierte der liberale Stuttgarter Stadtpfarrer Otto Umfrid (1857–1920) besonders energisch für die DFG. Seinetwegen wurde die Geschäftsleitung 1900 nach Stuttgart verlegt und Umfrid damit zum Geschäftsführer gemacht.

Wilhelm Langguth gehörte dem Esslinger Ortsverein der DFG an. Von 1912 bis 1922 war er dessen Vorsitzender. Möglicherweise hing sein Engagement mit eigenen Kriegserlebnissen zusammen. Langguth war Veteran des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/1871 und Vorstand im 1872 gegründeten „Deutschen Krieger Verein Esslingen“. Seit 1898 verlegte er fast exklusiv Umfrids pazifistische Bücher und Broschüren, dazu von 1899 bis 1908 des Friedenspfarrers volkstümlichen Kalender „Der Friedensbote“ sowie von 1900 bis 1915 das Verbandsorgan der DFG, die 1910 in „Völker-Friede“ umbenannten „Friedensblätter“. Auch die Protokolle der erstmals 1908 abgehaltenen Deutschen Friedenskongresse erschienen in seinem Verlag.

Für die DFG brachte der Ausbruch des Ersten Weltkrieges einen drastischen Einbruch der Mitgliederzahl. Sie sank bis zum Jahresende 1914 von 10.000 auf 6.000. Im November 1915 wurden die Stuttgarter Buchhandlung der DFG von der Polizei geschlossen, öffentliche Kundgebungen und das Verbandsorgan „Völker-Friede“ verboten. Als Ersatz brachte Langguth vom Januar 1916 bis Januar 1917 die Zeitschrift „Menschen- und Völkerleben“ heraus – mit Reiseberichten und Hinweisen auf Aktivitäten ausländischer Friedensfreunde. Bezugnahmen auf die DFG waren vermieden, doch belegen blanke Seiten massive Eingriffe der Zensur. Umfrid war an der Zeitschrift nicht beteiligt – ob aus politischer Vorsicht oder wegen eines rasch voranschreitenden Augenleidens, ist unbekannt.

Wegen ihres Herausgebers bemerkenswert ist noch eine 1915 und 1916 bei Langguth verlegte Flugschriftenreihe zur „Genossenschaftlichen Kultur“. Sie gab der spätere KPD-Funktionär und Ost-Berliner Historiker Karl Bittel neben seiner Tätigkeit als Sekretär des Konsumvereins Esslingen heraus, stand aber wohl nicht in Zusammenhang mit politischen Überzeugungen ihres Verlegers.

Zum 1. April 1919 zog sich Wilhelm Langguth aus dem Geschäftsleben zurück. Er starb am 22. März 1929. In einem ausführlichen Nachruf würdigte die „Esslinger Zeitung“ Langguths Mitgliedschaft im Esslinger Bürgerausschuss und seinen Einsatz als langjähriger Vorstand des Pliensau-Vorstadt-Vereins. Unerwähnt blieb sein DFG-Engagement. Immerhin hatte es den Verleger aber auch nicht um das ehrende Angedenken der Stadtgesellschaft gebracht.

Dezember 2017 - Evangelische Kirche im Krieg: "Weihnachtsfenster" der Martinskirche Oberesslingen

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Evangelische Kirche im Krieg: „Weihnachtsfenster“ der Martinskirche Oberesslingen

Käte Schaller-Härlin, Entwurfszeichnung

Tusche auf Glanzpapier, 21x37cm

1917

(Evang. Kirchengemeinde Oberesslingen)

Über der Empore im Westen der 1828 errichteten Martinskirche in Oberesslingen befindet sich das sogenannte „Weihnachtsfenster“. Es stammt aus dem Jahr 1918 und war ursprünglich über der Kanzel eingesetzt. Entworfen hat es die Stuttgarter Künstlerin Käte Schaller-Härlin (1877–1973). Von ihr existieren noch zwei alternative Bildvorschläge in Form von Buntpapiercollagen. Den Entwurf einer Grablege Christi bewahrt das Stadtarchiv Stuttgart. Das Konzept einer Kreuzigungsszene ist Eigentum der Kirchengemeinde Oberesslingen.

Käte Schaller-Härlin war eine emanzipierte Frau mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf. Geboren wurde sie im indischen Mangalore als Tochter des Missionars Emmerich Härlin und seiner Frau Anna. 1881 mit der Familie nach Deutschland zurückgekehrt, wuchs sie in Massenbach, Gruibingen und zuletzt Uhlbach auf. Früh entschloss sie sich, Malerin zu werden, besuchte die Städtische Gewerbeschule in Stuttgart und einen Akt-Kurs, den der bekannte Kirchenmaler Rudolf Yelin der Ältere im Württembergischen Malerinnen-Verein gab. 1900 wechselte sie an die Damen-Akademie des Münchener Künstlerinnen-Vereins. (Frauen wurden an den staatlichen Kunstakademien erst einige Jahre später zugelassen). Es folgten Reisen zum Studium der Alten Meister nach Italien und der modernen Kunst nach Paris, wo sie vermutlich Gasthörerin an der Académie Matisse war. Finanziell unterstützten sie zwei Brüder ihrer Mutter. Ihre Reisekasse besserte sie durch den Verkauf von Porträts, Kopien Alter Meister und Entwürfe von Werbegrafiken auf. Zurück in Stuttgart studierte sie im Sommersemester 1909 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste und hörte die Vorlesungen Adolf Hölzels. Zudem verkehrte sie in Kreisen der künstlerischen Avantgarde und etablierte sich als Porträt- und Kirchenmalerin. 1911 heiratete sie den sechs Jahre jüngeren Stuttgarter Kunsthistoriker Hans Otto Schaller, eine echte Liebesverbindung. 1913 kam eine Tochter zur Welt.

Käte Schaller-Härlin war Teil einer Bewegung zur Reform des evangelischen Kirchenbaus. Der Kirchenraum sollte mit Hilfe der Bildenden Kunst veredelt werden. In Projekten mit dem Tübinger Architekten Martin Elsaesser schuf sie sakrale Wandmalereien, gestaltete aber auch Kirchenfenster, so 1907 in Balingen-Engstlatt, 1910 in Baden-Baden Lichtental und 1916 in Oberndorf am Neckar. Schließlich erhielt sie den Auftrag, ein neues Fenster für die Martinskirche in Oberesslingen zu entwerfen.

Angestoßen hatte das Oberesslinger Projekt der 1910 verstorbene Oberamtsbaumeister Wilhelm Pfäfflin. Er hatte der Kirchengemeinde 800 Mark für ein gemaltes Kirchenfenster vermacht. Der Kirchengemeinderat wandte sich an Oberkonsistorialrat Johannes von Merz, der dem Christlichen Kunstverein in Stuttgart vorstand. Merz empfahl die 1865 gegründete Stuttgarter Glasmalerei Saile für die Ausführung des Gewerks. Der mit Merz befreundete Rudolf Yelin lieferte einen ersten, heute verlorenen Entwurf.

Weil Yelins Vorschlag nicht überzeugte, bat man Käte Schaller-Härlin um ein Konzept. Nach dem Kriegstod ihres Mannes am 3. April 1917 vor Ypern war sie als alleinerziehende Witwe für neue Aufträge dankbar. 1917 legte sie ihren Kreuzigungsentwurf vor, 1918 den Vorschlag einer Grablege Christi. Sie dürfte diese Motive gewählt haben, um einen Bezug zum Kruzifix über dem Altar herzustellen. Offenbar „funktionierte“ die Bildidee aber nicht. So entwarf Schaller-Härlin zuletzt das im Herbst 1918 von der Firma Saile eingebaute Weihnachtsfenster. Es zeigt die Geburt Jesu, die Anbetung des Kindes, den Kindermord von Bethlehem und die Flucht nach Ägypten. Die Gesamtkosten betrugen 1300 Mark. 300 Mark erhielt die Künstlerin.

Käte Schaller-Härlin wurde 95 Jahre alt. Sie blieb zeitlebens eine äußerst eigenwillige, markante Persönlichkeit der Stuttgarter Kunstszene. Viele Prominente ließen sich von ihr porträtieren – darunter 1924 Theodor Heuss, mit dem sie viele Jahre befreundet war. Die Künstlerin gestaltete auch weiterhin Fenster für Kirchenräume. Ihre letzten Kirchenfenster schuf sie 1956 mit fast 80 Jahren für die Kirche ihres Wohnortes Stuttgart-Rotenberg.

November 2017 - Esslinger Juden im Krieg: Foto von Emil Schorsch in Uniform

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Esslinger Juden im Krieg: Foto von Emil Schorsch in Uniform

1917

(Privatbesitz)

Der künftige Rabbiner Emil Schorsch (1899–1982) war einer von zehn Esslinger Juden mit württembergischer Staatsbürgerschaft, die im Ersten Weltkrieg kämpften. Zwei meldeten sich freiwillig, zwei fielen, acht wurden mit dem Eisernen Kreuz, fünf mit württembergischen oder bayerischen Kriegsverdienstmedaillen ausgezeichnet.

Schorsch stammte aus dem badischen Dorf Hüngheim, wo sein Vater einen Laden betrieb. Weil seine Mutter erkrankt war, wurde Schorsch 1907 in das Esslinger Israelitische Waisenhaus Wilhelmspflege aufgenommen.

In der Wilhelmspflege begegnete Schorsch Theodor Rothschild, dem charismatischen Leiter der Einrichtung. Rothschild war Reformpädagoge. Sein Erziehungsstil verband geistige und praktische Anregung, vermittelte Kenntnis der jüdischen Religion und Glaubenstreue, dazu ein Gefühl familiärer Geborgenheit. Für Schorsch wurde Rothschild Mentor und „Ersatzvater“, ein lebensprägendes Vorbild.

Nachdem Schorsch in der Wilhelmspflege die achtjährige Volksschule durchlaufen hatte, befolgte er Rothschilds Rat und bewarb sich 1913 mit Erfolg um einen der begehrten Plätze im protestantischen Esslinger Lehrerseminar. Schorsch war dort damals der einzige jüdische Zögling. Mit Theodor Rothschild als Lehrer studierte er zusätzlich zum regulären Lehrprogramm zwölf Stunden pro Woche Hebräisch, jüdische Geschichte und Bibelkunde. Außerdem lernte er die jüdischen Religionsgesetze und ihre Auslegungstraditionen. Sein Ziel war, Lehrer an einer jüdischen Schule zu werden.

Am 12. Januar 1917 feierte Schorsch seinen 18. Geburtstag. Im Juli wurde er zum Ersatzbataillon des Württembergischen Infanterie-Regiments Nr. 180 in Tübingen eingezogen. Im September 1917 versetzte man ihn zur Artillerie. Zum Einsatz an der Westfront kam Schorsch mit dem Württembergischen Feldartillerie-Regiment Nr. 29, dem er vom 19. August 1918 bis zum 22. Dezember 1918 angehörte. Schorsch diente als Fernmelder. Seine Einheit war exponiert, zog Telefondrähte von den Infanterie-Linien zu den Feuerstellungen der Feldgeschütze. Er erlebte schwere Abwehrkämpfe gegen eine zermalmende Übermacht, Zurückweichen, zuletzt einen verlustreichen Luftangriff, dem Schorschs Einheit deckungslos auf freiem Feld ausgesetzt war. Beim Waffenstillstand befand sich sein Regiment im Vorfeld der Antwerpen-Maas-Stellung. Von dort wurde es zuerst nach Marburg, dann per Bahn in die Heimatgarnison Ludwigsburg zurückgeführt, wo die einzelnen Abteilungen vom 21. bis zum 23. Dezember 1918 eintrafen.

Nach der Abmusterung schloss Schorsch 1919 seine Lehrerausbildung in Esslingen ab und unterrichtete elf Monate an jüdischen Schulen. Umgetrieben von seinen Kriegserlebnissen beschloss er, Rabbiner zu werden und bewarb sich 1920 an dem berühmten Jüdisch-Theologischen Seminar in Breslau. Zur Aufnahme musste Schorsch Abiturskenntnisse in Latein und Griechisch nachweisen, was ihn zwei Jahre intensives Selbststudium kostete. Dazu kam der spätestens zur Ordination als Rabbiner verlangte Doktortitel einer deutschen Universität. Schorsch erwarb ihn 1925 in Tübingen aufgrund seiner religionsphilosophischen Doktorarbeit „Die Lehrbarkeit der Religion“.

1928 wurde Schorsch in Breslau ordiniert. Bereits ein Jahr zuvor, zum 16. Januar 1927, hatte ihn die jüdische Gemeinde Hannover auf ihre zweite Rabbinerstelle berufen. In Hannover engagierte sich Schorsch tatkräftig und ideenreich für die Jugendarbeit der Gemeinde, die jüdische Erwachsenenbildung und die bislang von der Gemeinde ausgegrenzten jüdischen Zuwanderer aus Osteuropa.

Württemberg und Esslingen blieb Schorsch durch viele Besuche verbunden. Am 28. Dezember 1926 hatte er in Esslingen Fanny Rothschild geheiratet, die ältere Tochter seines verehrten Lehrers Theodor Rothschild. Nach der Reichspogromnacht emigrierten Emil und Fanny Schorsch mit ihren Kindern Hanna und Ismar über England in die USA. Dort wirkte Emil Schorsch bis 1964 als Rabbiner der Gemeinde Mercy and Truth in Pottstown in Pennylvania und als ziviler Seelsorger im Militärkrankenhaus Valley Vorge.

Sein Schwiegervater Theodor Rothschild hatte sich 1938 geweigert, aus Deutschland zu fliehen. Er wurde 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Seine Frau Ina überlebte die Lagerhaft und emigrierte über die Schweiz in die USA, wo sie 1991 starb.

Oktober 1917: Reformationsjubiläum 1917: Aufruf zur "Reformationsdank-Spende"

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Reformationsjubiläum 1917: Aufruf zur „Reformationsdank-Spende“.

Gedruckte Anzeige im „Eßlinger Tagblatt“

10. November 1917

(Stadtarchiv Esslingen)

Die „Jubel-Feier“ zum 400jährigen Jahrestag der Reformation war ein großes Medienereignis: Bücher, Broschüren, Zeitungsartikel, Magazine, Postkarten, Flugblätter und Gedenkmünzen präsentierten Luther als „deutschen Helden“ und Vorkämpfer der Nation in einer Welt von Feinden. Diese Sichtweise behauptete das Feld aber nicht unangefochten. Prominente Theologen warnten vor einer Überbetonung des Nationalen: der universelle religiöse Gehalt von Luthers Botschaft dürfe nicht vergessen werden.

Die kirchlichen Feiern selbst fielen 1917 verhalten aus. Kriegsbedingt hatte der Deutsche Evangelische Kirchenausschuss, der Vorgänger der EKD, 1916 erwogen, die Jubiläums-Feierlichkeiten auf 1918 oder 1921 zu verschieben. Letztlich fiel die Entscheidung aber für ein bewusst zurückhaltend angelegtes Jubiläumsprogramm ohne zentrale nationale Feier. Federführend waren die einzelnen Landeskirchen.

In Esslingen orientierte sich das Programm exakt an den Vorgaben der württembergischen Kirchenleitung, des Konsistoriums in Stuttgart. Am Reformationstag selbst, dem 31. Oktober, fand morgens eine Reformationsfeier für die Esslinger Schülerinnen und Schüler statt. (Der Tag fiel auf einen Mittwoch und war zum Feiertag erklärt worden). Abends wurden Gottesdienste gehalten. Der folgende Sonntag, traditionell der eigentliche kirchliche Festtag des Reformationsgedenkens, wurde mit Gottesdiensten begangen. Der liturgisch aufwendig gestaltete Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier begann um 9.30 Uhr in der Stadtkirche. In den nächsten Tagen und Wochen folgten Reformations-Feiern des CVJM, der Jung-Mädchen-Vereine und drei Vorträge. Besondere Konzerte, Straßenumzüge oder Illuminationen fanden nicht statt – anders als bei früheren Reformations-Jubiläen, den Feiern zu Luthers 400. Geburtstag 1883 oder dem Fest zum 400. Jahrestag der Esslinger Reformation 1932.

Ob solcher Kargheit dürfte den Leserinnen und Lesern der Esslinger Zeitungen eine Serie großformatiger Anzeigen ins Auge gesprungen sein. Eine davon, die Annonce aus dem Eßlinger Tagblatt vom 10. November 1917, ist unser Objekt des Monats. Mit den Anzeigen warb der Evangelische Pressverband für Deutschland im Oktober, November und Dezember 1917 für eine „Reformationsdank-Spende“ zugunsten einer Modernisierung der evangelischen Pressearbeit. Die „evangelischen Volksgenossen“ sollten mit ihren Spenden dazu beitragen, dass „die evangelische Welt- und Lebensanschauung viel mehr als bisher in das Volksleben hineingetragen“ sowie die „großen Volksnöte und Volksgefahren“ künftig wirkungsvoller bekämpft werden könnten. Konkret war diese Bestimmungsangabe wahrlich nicht! Die Spenden-Kampagne stützte sich auf lokale Komitees und erbrachte im Dekanat Esslingen 15.000 Mark, was etwa den Jahresgehältern von drei Stadtpfarrern entsprach. Am Ende waren die Geld-Gaben der „Volksgenossen“ freilich verloren. Sie wurden in Kriegsanleihen angelegt, die mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und der folgenden Hyperinflation wertlos waren.

Wir wissen nicht, was zum Reformationsfest 1917 von den Esslinger Kanzeln verkündet wurde. Keiner der örtlichen Pfarrer hat seine Predigt in Druck gegeben. Die Lokalpresse meldete gut besuchte Kirchen, schwieg sich aber über die Gottesdienste selbst aus. Von der örtlichen Feier zu Hindenburgs 70. Geburtstag am 2. Oktober 1917 hatte man engagierter berichtet. Immerhin besitzen wir zwei Luther-Artikel, die in Esslingen zum Reformationsjubiläum erschienen.

Am 30. Oktober 1917 veröffentlichte das Eßlinger Tagblatt den Beitrag „Zum 31. Oktober!“ des Ludwigsburger Generalsuperintendenten Wilhelm August von Stahlecker. (Esslingen gehörte zu Stahleckers Amtssprengel). Der Prälat ging zunächst auf den Historiker- und Theologen-Streit über die Frage ein, ob Luther überhaupt als Mann der Neuzeit anzusehen sei oder eher ins Mittelalter gehöre. Dann würdigte er Luther stramm als „kerndeutschen Mann“, „Sänger“ und „Held“. Stahlecker brachte nationalreligiöse Töne zum Klingen. Immerhin verzichtete er auf Ausfälle gegen innere oder äußere Feinde. Aktuell sei Luther vor allem als nationale Integrationsfigur wichtig.

Der zweite Artikel, „Luther der Mann des Glaubens“, eröffnete die November-Ausgabe des Evangelischen Gemeindeblatts Esslingen. Verfasser war der Tübinger Professor für Praktische Theologie Paul von Wurster, ein pietistisch geprägter, sozial engagierter Konservativer und ehemaliger Pfarrer. Wurster schrieb im Predigtstil und stellte ganz auf die religiöse Aktualität von Luthers Frage ab: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Alles Streben nach Recht und Macht – auch als Volk – habe vor dieser Frage zurückzutreten.

Wursters und Stahleckers Artikel führen lokal vor Augen, dass sich das Reformationsgedenken von 1917 inhaltlich nicht auf einen Nenner herunterbrechen lässt. Wie weit die protestantische Kirche ihre Schäfchen noch erreichte, wissen wir nicht. Eine ruhige, religiöse Ansprache dürfte der erschöpften Bevölkerung aber entgegengekommen sein. Auf allzu martialische Töne zu verzichten, hatte außerdem den Vorteil, Sozialdemokraten und Katholiken nicht zu provozieren. Das hatte in der innenpolitisch angespannten Lage vom Sommer und Herbst 1917 Gewicht.

September 2017 - Notgeld aus Esslingen: 50-Pfg-Schein

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Notgeld aus Esslingen: 50-Pfennig-Schein

1917

5,5x8,8 cm

(Stadtmuseum im Gelben Haus, STME 005477)

Im Verlaufe des Weltkrieges wurde auch in Esslingen das Kleingeld knapp. Die Menschen bemerkten den Wertverfall und horteten Münzen wegen ihres Metallwertes. Vor allem die silbernen ½-Mark-Münzen waren beliebt. In über 20 Sitzungen beschäftigte sich der Esslinger Gemeinderat während des Krieges mit dem Thema „Notgeld“. Im April 1917 beschloss er erstmals die Ausgabe von „Kriegspapiergeld“ in Form eines 50-Pfennig-Scheins, der ab dem 10. September 1917 an die Bevölkerung ausgegeben wurde.

Entworfen hat den Schein der renommierte Kunsthandwerker und Professor für Metallkunst an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule Paul Haustein (1880-1944). Hergestellt hat die 500 000 Stück des im Mehrfarben-Lithographie-Verfahrens produzierten dreifarbigen Scheins der Esslinger J. F. Schreiber-Verlag zu einem Preis von 3900 Mark. Auf der Vorderseite sind eine Esslinger Stadtansicht, die Wertangabe, die Gültigkeitsdauer bis zum 1. September 1919, die Unterschrift von Oberbürgermeister Max von Mülberger und eine sechsstellige fortlaufende Nummer aufgedruckt. Auf der Rückseite sind Weinreben als Jugendstilornamente, das Stadtwappen - der Reichsadler mit Brustschild „CE“ (Civitas Esslingensis) -, Schwert und Hammer sowie die Jahreszahl 1917 zu sehen. Das Wasserzeichen in Form eines sternförmigen Musters sollte Fälschungen erschweren.

Gegen Ende des Krieges spitzte sich der Geldmangel weiter zu, da die Reichsbank wegen Personalmangels keine Scheine mehr nachdrucken konnte. Die Gemeinden sollten sich deshalb um die Ausgabe von 5-, 10- und 20-Mark-Scheinen kümmern. In den Jahren bis zur Hyperinflation 1923 versuchten Reichsbank, örtliche Banken und die Gemeinden reichsweit und auch in Esslingen durch die massenhafte Ausgabe, den Einzug und die Neuausgabe von Hunderttausenden von Geldscheinen der Lage Herr zu werden. So wurden im Oktober und am 1. November 1918 in Esslingen zunächst 20 000 Mark und weitere 75 000 Mark „Notgeld“ in 10-Mark-Scheinen ausgegeben. Während diese Scheine bereits im März 1919 wieder eingezogen wurden, verlängerte man nicht nur die Gültigkeit der 50-Pfennig-Scheine zunächst bis zum 1. Januar 1920, sondern der Gemeinderat beschloss sogar, weitere 200 000 Stück dieser Scheine drucken zu lassen, die, wie die alten 50-Pfennig-Scheine, die noch im Umlauf waren, dann bis 1. Januar 1921 gelten sollten.

Parallel dazu versuchten 16 Esslinger Industrieunternehmen, darunter Friedrich Dick, Fritz Müller, Merkel & Kienlin, F. W. Quist und die Maschinenfabrik Esslingen, eigenständig das Problem der Geldknappheit zu lösen. Vor allem an Zahltagen waren oftmals zu wenige Geldscheine verfügbar, so dass die Löhne und Gehälter nicht ausgezahlt werden konnten. Aus diesem Grund gaben die Firmen so genannte „Firmenscheine“ bzw. „Firmengutscheine“ als Ersatz aus, die dann bei der Bank eingelöst oder mit denen direkt in den Geschäften bezahlt werden konnten. Aus Esslingen sind 60 solcher Scheine bekannt. Diese von der Reichsbank nicht geduldete Praxis sollte von den Gemeinden verhindert und die „Gutscheine“ eingezogen werden. Dies gelang jedoch kaum.

Am 23. Oktober 1923, zum Zeitpunkt der Hyperinflation, ermächtigte der Gemeinderat die Stadt, weitere Notgeldscheine im Gesamtwert von 1000 Billionen Mark auszugeben. Wenige Tage danach wurde die Summe auf 3000 Billionen erhöht. Diese wurden in 500 000 Mark-, 10 Millionen Mark- und

schließlich am 7. November 1923 in 500 Millionen- und 1 Billion Mark-Scheinen ausgegeben. Viele der Scheine kamen allerdings nie in Umlauf, da der Werteverfall rasant war. Zudem waren sie bereits damals zu einem beliebten Sammlerobjekt der Zeitgenossen geworden.

August 2017 - Die Verwaltung der Stadt im Krieg: Gemeinderatsprotokoll

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Die Verwaltung der Stadt im Krieg: Gemeinderatsprotokoll

1917

2 Bände, Folio (ca. 34,5 x 21,5 cm), dunkelblauer Halbledereinband

(Stadtarchiv Esslingen, Gemeinderatsprotokoll 1917, 2 Teilbände)

Die seit den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts fast lückenlos erhaltene Serie der städtischen Rats- bzw. Gemeinderatsprotokolle gehört zu den bedeutendsten Beständen des Stadtarchivs Esslingen: Die in den einzelnen Bänden rechtsverbindlich festgehaltenen Entscheidungen des zentralen kommunalen Gremiums spiegeln gerade in Krisenzeiten wie kaum eine andere Quelle die wesentlichen Materien wider, die von den politisch und administrativ Verantwortlichen zu lösen waren - und verweisen somit zumindest indirekt auf den Zustand der Stadtgesellschaft.

Der Gemeinderat blieb auch im Ersten Weltkrieg die zentrale kommunale Entscheidungsinstanz der Stadt Esslingen am Neckar. Das aus zwei Teilbänden bestehende, zumeist handschriftliche Protokoll der Sitzungen des auch im Jahr 1917 alle zwei Wochen tagenden Gemeinderats umfasst 1434 Seiten. Insgesamt wurden 687 Tagesordnungspunkte abgehandelt und in der Regel handschriftlich protokolliert.

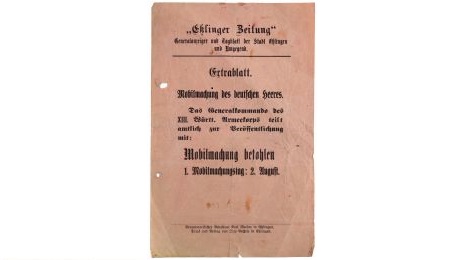

So bedeutsam die Entscheidungen des Gemeinderates blieben, die Epoche des Ersten Weltkriegs war auch in Esslingen durch eine extreme Verdichtung der politischen Entscheidungen und des Verwaltungshandelns gekennzeichnet, wobei es offen bleiben muss, wie groß die Handlungsspielräume auf der lokalen Ebene wirklich waren. Seit der Mobilmachung am 2. August 1914 sah sich die Stadtspitze ständig zu Anpassungen an wechselnde Realitäten unter sich immer mehr erschwerenden Bedingungen gezwungen. Dies führte unmittelbar nach Kriegsbeginn zunächst zur Einsetzung einer 14köpfigen Kriegskommission, die sich aus Angehörigen des Gemeinderats, des Bürgerausschusses und der höheren Beamtenschaft rekrutierte und die in vier Unterausschüssen die dringendsten Fragen, vor allem die Unterstützung der Familien der ausrückenden Soldaten, zu regeln versuchte.

Nachdem die ersten Wochen nach der Mobilmachung vergleichsweise gut gesteuert werden konnten, brachte der weitere Verlauf des Krieges eine permanente Verschlechterung der Versorgungslage, die zur Zwangsbewirtschaftung einer Vielzahl von Gütern, Brennstoffen und vor allem Lebensmitteln führte. Die materielle Not und Bedürftigkeit von weiten Teilen der Bevölkerung, nicht nur im „Kohlrübenwinter“ 1916/17, nahm zu. Auch die überbordende und letztlich gescheiterte zentralisierte Kriegswirtschaft der Reichsregierung, das Wirrwarr der Kompetenzen auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen, und die Ausdünnung der Verwaltung aufgrund von Einberufungen zwangen dazu, die kommunalen Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen immer wieder nachzubessern. So bekamen bereits bestehende Ämter immer wieder neue und immer mehr Aufgaben, andere städtische Einrichtungen (vom „Lebensmittelamt“ bis zu den sog. „Kriegsküchen“) wurden neu geschaffen. Außerdem wurde ein beinahe unübersehbares Geflecht aus Ausschüssen und Kommissionen aufgebaut, die mit Mitgliedern der „Bürgerlichen Kollegien“, Angehörigen der Verwaltung und Vertretern und Vertreterinnen der Stadtgesellschaft, die ihrerseits vielfältige karitative und soziale Aktivitäten entfaltete, besetzt waren. Ein im Dezember 1916 gebildeter „Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen“ macht zumindest deutlich, dass man sich bemühte, die Bevölkerung so weit wie möglich einzubinden und die knappen Ressourcen so gerecht wie möglich zur Verteilung kommen zu lassen.

Es hat den Anschein, dass es in der Endphase des Krieges in Esslingen zumindest in Ansätzen gelungen ist, die völlige Desintegration und Zersplitterung der vom Krieg erschöpften Stadtgesellschaft, wie sie Roger Chickering eindrucksvoll für Freiburg hat nachweisen können, zu verhindern. Dies war, neben eher günstigen Rahmenbedingungen, sicherlich auch dem übergroßen Einsatz der allermeisten zu verdanken, die parteien- und weltanschauungsübergreifend in den städtischen Gremien und der Verwaltung jahrelang bis zur Erschöpfung gearbeitet haben.

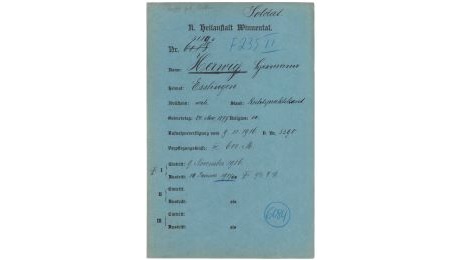

Juli 2017 - Die Wunden des Krieges: Lazarette und Verwundete in Esslingen

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Die Wunden des Krieges: Lazarette und Verwundete in Esslingen

Zwei Postkarten

1914,1917

9x13,1 cm

(Stadtarchiv Esslingen, PK Kirsch 24, PK 1024z)

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn waren Tausende von Toten und Verwundeten zu beklagen. Die Verwundeten wurden nach einer Erstversorgung hinter der Front in Lazarette in die Heimat verbracht. Auch in Esslingen gab es während des Ersten Weltkrieges vier Gebäude, die zu Lazaretten umfunktioniert wurden. Von einigen von ihnen besitzt das Stadtarchiv Esslingen Fotografien und Postkarten wie diese beiden des 1913 eröffneten israelitischen Waisenhauses, das zwischen Mitte September 1914 und Februar 1919 als „Lazarett IV“ genutzt wurde.

Seit Ende August 1914 waren drei weitere Esslinger Gebäude zunächst als Hilfslazarette, dann als Lazarette eingerichtet worden: das mit einer römischen „I“ bezeichnete im Esslinger Krankenhaus, das mit einer „II“ im Mädchenheim der Firma Merkel (damals: Oberesslinger Str. 2, heute: Plochinger Straße 2), und das mit einer „III“ in der staatlichen Seminarturnhalle in der Beblingerstraße 10. Das letztere wurde sogleich mit 45 Verwundeten belegt.

Die erste Postkarte zeigt 44 verwundete und kranke Soldaten sowie Pfleger, Rot-Kreuz-Schwestern und Theodor Rothschild, der Hausvater des israelitischen Waisenhauses und Lazarettleiter in Anzug und Krawatte vor dem Eingang des israelitischen Waisenhauses. Insgesamt wurden 2035 Verwundete und Kranke während des Krieges hier gepflegt. Die meisten der abgebildeten Verwundeten haben leichte Verletzungen, einige tragen zwar Verbände, aber Schwerverletzte sind nicht darunter. Wobei aus Artikeln in der Eßlinger Zeitung bekannt ist, dass auch Schwerverwundete in den Esslinger Lazaretten versorgt wurden.

Als Postkarte gestaltet konnten die auf dem Foto abgebildeten, verwundeten Soldaten diese nutzen, um Grüße nach Hause zu schicken und mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe. Dies tat auch ein nicht näher bekannter Gefreiter Tambour Rapp, der die Karte am 12. Oktober 1914 von Esslingen nach Sillenbuch verschickte. Auf der zweiten Postkarte hat ein Soldat sein Zimmer im Obergeschoss des Waisenhauses mit einem Kreuz markiert. Am rechten Erker notierte der Schreiber: „hier ist mein Spatzennest“. Wäre da nicht auf der Karte gedruckt zu lesen „Waisenhaus, zur Zeit Lazarett“, könnte man vermuten, es handelte sich um ein Sanatorium oder großes Hotel.

Wie viele Verwundete insgesamt in den Esslinger Lazaretten während des Krieges behandelt wurden, ist nicht genau bekannt, aber es gibt Hinweise, dass es Tausende gewesen sein müssen. Im Vordergrund aller pflegerischen und ärztlichen Bemühungen stand das Ziel, die Verletzten schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu machen und an die Front zu schicken. Die ärztliche Betreuung in den Esslinger Lazaretten wurde von hiesigen Ärzten übernommen. Vom Lazarett I ist notiert, dass Obermedizinalrat Ernst Späth, der sich bereits im Ruhestand befand, die Leitung übernommen hatte. Das Lazarett IV, das israelitische Waisenhaus, führten 1915 Dr. Paul Bunse als Chefarzt und Dr. Paul Krauß. Beide waren Neurologen und nicht Chirurgen. Wie sie waren wohl die meisten Esslinger Ärzte nicht auf Verletzungen durch Granatsplitter, Versorgung und Nachbetreuung von Männern mit amputierten Gliedmaßen geschult.

Der Lazarettalltag der Verwundeten war von Langeweile geprägt. In den ersten Kriegsmonaten müssen manche der Leichtverletzten die Wirtshäuser der Stadt so häufig besucht haben, dass noch im Oktober 1914 ein generelles Alkohol- und Wirtshausverbot für sie erlassen wurden. Um ihnen die Zeit zu verkürzen und ihre Handfertigkeiten zu üben, ließ man die Lazarettinsassen Korbflecht-, Schnitz- und Filetarbeiten, Netze und Hängematten, Strickereien und Knüpfarbeiten anfertigen. Solche „Verwundetenarbeiten“ wurden in örtlichen Geschäften ausgestellt und zu Gunsten der Verwundeten verkauft.

Abwechslung in den monotonen Lazarettalltag brachten auch Vereine wie der Sängerbund, Liederlust Mettingen oder der Posaunenchor des Jünglingsvereins und Lehrer mit ihren Schülern und Schülerinnen durch die Gestaltung bunter Abende. Zu den prominentesten Besuchern gehörte Königin Charlotte von Württemberg. Auch regelmäßige Ausflüge auf die Teck, den Reußenstein oder nach Bad Urach unterbrachen für kurze Zeit die Monotonie. Sie wurden im Laufe des Krieges jedoch seltener.

Die Lazarette existierten noch über das Kriegsende hinaus. Am 3. Mai 1919 schrieb Obersekretär Sprandel vom Militärverein Esslingen, Verwundete hätten ihn besucht und sich beklagt, dass sie vergessen würden, denn es fänden keine Besuche und keine Ausflüge mehr statt. Wann die letzten auswärtigen Verwundeten Esslingen verlassen haben, ist ebenso wenig bekannt wie die Zahl der in den Esslinger Lazaretten Verstorbenen. Rund 20 von ihnen wurden im Ehrenmal auf dem Ebershaldenfriedhof bestattet.

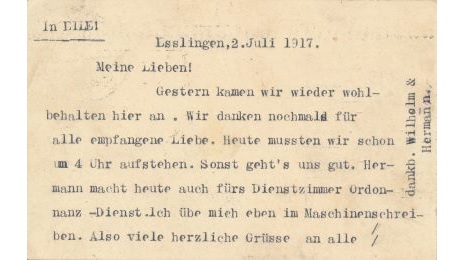

Juni 2017 - Papierkrieg: Maschinenschriftliche Feldpostkarte aus Esslingen

52x Esslingen und der Erste Weltkrieg

Papierkrieg:

Maschinenschriftliche Feldpostkarte aus Esslingen

19179 x 14,1cm(Stadtarchiv Esslingen, Pk 2911)