Unsere Objekte vergangener Monate

Hier finden Sie alle Historischen Schätze seit Mai 2014.

Oktober 2024 - Porträt von Adolf Braungart (?)

Porträt von Adolf Braungart (?)

Johannes Braungart (1803-1849)

Ca. 1837/1838

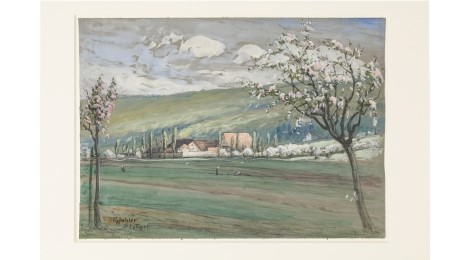

Der Künstler Johannes Braungart (1803-1849) ist heute insbesondere für seine Esslinger Ansichten bekannt. In zahlreichen Gemälden und Skizzen hielt er in den 1830er und 1840er Jahren Straßen- und Mauerzüge sowie einzelne Gebäude fest, die später teilweise abgerissen wurden. Ohne seine Arbeiten wüssten wir deutlich weniger über das Stadtbild Esslingens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es wird vermutet, dass sein Interesse an der mittelalterlichen Bausubstanz im Zusammenhang steht mit seiner Freundschaft zum Historiker Karl Pfaff. Die Bedeutung seiner Arbeiten ist daher bei der Erforschung der städtebaulichen Entwicklung vor der Erfindung der Fotografie nicht zu unterschätzen. Sein Werk wurde bisher mit drei großen Themen umrissen: Architektur, Landschaft und Pflanzen. Porträts waren bislang nicht bekannt. Im Ausstellungskatalog zu einer Braungart-Schau des Stadtmuseums im Jahr 1999 heißt es noch: „Nie wagt Braungart sich ans Porträt heran.“

Nachfahren von Johannes Braungart haben jüngst den Städtischen Museen Esslingen eine Reihe von bislang unveröffentlichten Arbeiten Braungarts vorgelegt, die sich im Familienbesitz befinden. Darunter ist ein zauberhaftes Porträt, das höchstwahrscheinlich seinen erstgeborenen Sohn Adolf Braungart (1835– 1892) zeigt. Das annähernd quadratische, leicht stockfleckige Blatt ist nur etwa 17 auf 17 cm klein. Mit zarten Bleistiftstrichen sind Kleidung und Körper des Kindes, breitbeinig auf einem Kissen oder Polster sitzend, skizzenhaft angelegt. Das Gesicht hingegen ist – ebenfalls mit Bleistift – detailliert ausgearbeitet. Ernsthaft blickt das Kind dem malenden Vater bzw. dem Betrachter entgegen.

Auf der Rückseite des Blatts findet sich mit Bleistift der Satz „Adolf Braungart gezeichnet von seinem Vater J. Braungart.“ Diese Erklärung wurde sehr wahrscheinlich nachträglich ergänzt, da es sich augenscheinlich nicht um Johannes Braungarts Handschrift handelt. Unten links ist zudem mit Tinte und wiederum in einer anderen, „moderneren“ Handschrift der Name Paul Braungart vermerkt. Paul war der Sohn von Adolf und lebte von 1864 bis 1935.

Eine Jahreszahl ist auf dem Blatt nicht angegeben, doch aufgrund des geschätzten Alters des dargestellten Kindes könnte das Bild um 1837 oder 1838 entstanden sein (sofern es sich um Adolf handelt). Braungart hat bis auf wenige Ausnahmen seine Arbeiten nicht signiert und datiert. Die Zeichnung macht hier keine Ausnahme. Stilistisch passt die Skizze in das Œuvre Braungarts. Dass Braungart das Talent besaß, Porträts anzufertigen, zeigt das vorliegende Blatt. Warum nicht mehr derartige Arbeiten von ihm bekannt sind, muss offen bleiben.

Johannes Braungart wurde 1803 in Rottenacker (im heutigen Alb-Donau-Kreis) geboren. Als kurz nacheinander beide Elternteile starben, kamen Johannes und sein älterer Bruder ins Waisenhaus nach Stuttgart. Dort wurde sein Talent zum Zeichnen und Malen früh erkannt und gefördert. Nach Beendigung der Schule lernte er in der Metallwarenfabrik Carl Deffner in Esslingen das Bemalen von Dosen, Tellern und anderen Haushaltsgegenständen aus Blech. Nach Ende seiner Lehrzeit war er als freier Mitarbeiter weiterhin für die Firma Deffner tätig, doch auch privat zeichnete und malte er viel und bot in Esslingen auch Unterricht in diesen Disziplinen an.

Im Herbst 1834 heiratete Braungart Pauline Scheffauer, die Tochter des Bildhauers Philipp Jakob Scheffauer. Ihr Sohn Adolf erblickte 1835 das Licht der Welt, 1837 folgte Tochter Adelheid und 1839 Sohn Hermann. In den ersten Jahren lebte die kleine Familie in der Heugasse 15, später in der Fabrikstraße. Das Geld muss häufig knapp gewesen sein, wie man seinen Briefen entnehmen kann. 1849 starb Braungart infolge einer Lungenkrankheit.

Über Braungarts Wesen ist nicht viel bekannt. Aus den Briefen, die er und seine Frau sich schrieben, geht jedoch eine tiefe Zuneigung hervor. Vielleicht können wir die liebevolle Darstellung seines Kindes so interpretieren, dass er auch als Familienvater ein großes Herz hatte.

Ob sein Sohn Adolf, mit vollem Namen Johannes Adolf Eberhard Theodor Friedrich Braungart, das künstlerische Talent seines Vaters erbte, wissen wir nicht. Er blieb nicht in Esslingen: Nach seiner Dienstprüfung 1858 nahm er 1862 eine Pfarrstelle in Berneck an. Dort heiratete er Pauline Heuss; die beiden bekamen zwei Töchter und einen Sohn. 1892 verstarb Adolf Braungart in Althengstett.

September 2024 - Erinnerungsalbum

Erinnerungsalbum

Hertie Waren- und Kaufhaus-GmbH

Februar 1962 bis Dezember 1963

Städtische Museen Esslingen, STME 008364

Viel Selbstbewusstsein und ein bisschen Stolz sprechen aus dem großformatigen Album, in dem Hertie-Mitarbeiter:innen über zwei Jahre akribisch Zeitungsartikel, Fotografien und andere Erinnerungsstücke an „ihr“ Kaufhaus in der Esslinger Bahnhofstraße gesammelt haben. Mit dem Charme eines Familienalbums lässt es die Anfangsjahre 1962/63 und die (schon bald verblassende) Strahlkraft der großen Konsumtempel des 20. Jahrhunderts wiederauferstehen.

Ende der 1950er Jahre bewegte den Esslinger Gemeinderat die Frage, wie der Einzelhandel vor Ort mit dem großen Konkurrenzangebot der Stuttgarter City noch standhalten könne. Aus diesem Grunde sollte die neue Bebauung der Bahnhofstraße dazu dienen, wirtschaftliche Impulse zu geben. Der Entschluss, das Grundstück, auf dem sich der Städtische Saalbau befunden hatte, an die Hertie Waren- und Kaufhaus-GmbH zu verkaufen, wurde deshalb mit großer Mehrheit getroffen. Das Kaufhaus sollte dazu beitragen, die Innenstadt zu beleben.

Das Album beginnt mit Berichten der Esslinger Zeitung über das Voranschreiten des Baus im Jahr 1962. Die Begeisterung der Redakteur:innen ist spürbar, wenn Bauabschnitte geschafft werden und darüber, dass sich „eines der höchsten Gebäude unserer Stadt“ (EZ vom 17. August 1962) nun über die Bahnhofstraße erhebt. Es folgen verschiedene Anzeigen, in denen Dutzende Verkäufer:innen, Schaufenstergestalter:innen, Lehrlinge, Köch:innen und viele mehr gesucht werden, um das neue Kaufhaus in Betrieb zu nehmen.

Am 1. März 1963 fällt schließlich der Startschuss – um 9 Uhr öffnet „eines der modernsten Kaufhäuser Deutschlands“ (EZ vom 1. März 1963). Eine Einladungskarte für die Feier mit den Ehrengästen am Vortag bezeichnet das Kaufhaus gar als „Das neue Schmuckstück der Stadt“. Einige hundert Menschen warten am Morgen des 1. März vor den Türen und werden von acht Feuerwehrleuten hinter den Absperrungen gehalten. Um die Mittagszeit muss sogar die Polizei eingreifen, da der Andrang zu groß wird.

Ein besonderes Erinnerungsstück im Album ist eine Schallfolie zur Schau „Jugend International“ mit dem Musikstück „Davon träumen alle jungen Leute“ von Monika Grimm und René Kollo. Mit ihr bewarb Hertie seine erste Modenschau, die am 18. März 1963 im Scala stattfand und musikalisch von Bibi Johns, Greetje Kauffeld und anderen Musiker:innen begleitet wurde. Der Eintritt kostete 2 DM; eine Eintrittskarte findet sich zusammen mit Fotos von der Veranstaltung ebenfalls im Album.

Es folgen eine Reihe Werbeanzeigen („Ohne Kühlschrank geht es nicht!“) und Fotos von verschiedenen Schaufensterdekorationen und besonderen Aktionen („Von Tokio bis Neu-Delhi“, „Mensch oder Roboter? Worauf tippen Sie?“). Großformatige Fotografien der einzelnen Abteilungen zeugen davon, dass die Entbehrungen des Kriegs endgültig hinter den Stadtbewohner:innen lagen und wieder in Hülle und Fülle konsumiert werden konnte. Doch schon 30 Jahre später endete die „Ära Hertie“.

Das erste Warenhaus der Kaufleute Oskar und Hermann Tietz entstand 1882 in Gera. In den kommenden Jahren expandierte das Unternehmen und gründete zahlreiche Filialen. 1926 übernahm es vom Unternehmen A. Jandorf & Co. das legendäre Kaufhaus des Westens in Berlin, das KaDeWe. 1934 wurden im Zuge der so genannten Arisierung die Gesellschafter der jüdischen Familie Tietz gezwungen, aus dem Geschäft austreten. Nach 1945 wurden die westdeutschen Filialen wieder aufgebaut, neue kamen hinzu. Das Unternehmen florierte und profitierte vom Wirtschaftswunder. Es galt das Prinzip: Waren und Konsum für alle. In dieser Zeit entstand auch das Esslinger Kaufhaus. Doch in den 1980er Jahren gingen die Umsätze stark zurück und der Niedergang begann. 1993 wurde Hertie an die Karstadt AG verkauft. Heute, über drei Jahrzehnte später, hat das Konzept des Vollsortimenters aufgrund eines geänderten Konsumverhaltens weitestgehend ausgedient.

August 2024 - Modell einer Bettfedern-Reinigungsmaschine

Modell einer Bettfedern-Reinigungsmaschine

L. H. Lorch AG

Um 1930

Rund ein Drittel ihres Lebens verbringen die Deutschen durchschnittlich mit Schlafen. Ein optimaler Schlaf zeichnet sich dabei vor allem durch Ruhe und Wärme aus. Die Firma H. Lorch beschäftigte sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit dieser Thematik. In ihrer Jubiläumsschrift zum 75-jährigen Bestehen der Firma 1952 bezeichnete sie sich daher als „Maschinenfabrik im Dienst am Bett“. Doch was war genau das Verdienst des Unternehmens, welches 1877 in Bad Cannstatt gegründet wurde und 1903 nach Esslingen in das Gebäude der ehemaligen Hardtmann’schen Tuchfabrik an der Maille zog?

Der Firmengründer Ludwig Hermann Lorch verdiente sein Geld ursprünglich als beratender Zivilingenieur. Als solcher arbeitete er des Öfteren für Bettfedernhersteller. Er erkannte, dass es bei der Aufbereitung von Bettfedern noch deutliches Verbesserungspotenzial gab. Vor allem die Reinigung der Rohfedern, die aus hygienischen Gründen unabdingbar ist, erfolgte noch viel zu umständlich. Die maschinelle Aufbereitung und Pflege war noch nicht möglich. Diese Marktlücke nutzte der Tüftler aus und wagte im Alter von 26 Jahren den Schritt vom Berater zum Konstrukteur und Hersteller von Maschinen für die Bettfedernindustrie. Sein Mut sollte sich auszahlen. Die Firma wuchs schnell und beschäftigte bereits 1899 zwanzig Mitarbeiter am Standort in Bad Cannstatt. Vier Jahre später folgte der Umzug nach Esslingen in ein größeres Fabrikgebäude, das die Möglichkeit der Nutzung von Wasserkraft bot. Anfang des 20. Jahrhunderts zeichnete sich das Unternehmen auch als Arbeitgeber aus, der einen Großteil seiner Belegschaft selbst ausbildet. Das Modell einer Bettfedern-Waschmaschine legt hiervon Zeugnis ab. Es wurde um 1930 als Lehrlingsarbeit hergestellt. Wer genau der oder die Entwickler:in war, ist jedoch nicht bekannt.

Bereits in den ersten Jahren des Bestehens der Firma L. H. Lorch gehörten Bettfedern-Waschmaschinen zum Produktportfolio. In der Aufbereitung von Bettfedern spielen sie eine wichtige Rolle. Die Rohfedern werden in der Produktion zunächst durch Aussieben und Entstäuben von trockenen Verunreinigungen wie Sand und Steinchen befreit. Durch das Waschen wird anschließend der übrige Schmutz aus den Federn gelöst. Spätere Maschinen aus dem Hause Lorch waren im Gegensatz zum Lehrlingsmodell zylindrisch. Bei den restlichen Elementen gleicht das Modell jedoch seinen großen Geschwistern.

Bettfedern-Waschmaschinen von Lorch waren mit einem Rührwerk für eine schonende Reinigung der Federn ausgestattet. Der untere Teil ist mit einem Sieb ausgelegt, unter welchem sich der Ablauf für das Schmutzwasser befindet. Die gereinigten Federn gelangten über einen Auslauf an der Stirnseite in die angeschlossene Zentrifuge, in welcher die Federn getrocknet wurden. Da die Bettfedern nach der Zentrifuge jedoch noch immer 35-40% Feuchtigkeit enthielten, erfolgte eine weitere Trocknung und Sterilisation in Dämpf- und Trockenapparaten. Sortiermaschine übernahmen schließlich den letzten Arbeitsschritt, bei welchem die Federn durch fein einstellbare Luftströme nach ihrer Größe und Dichte eingeteilt wurden.

Jeder dieser Vorgänge konnte durch eine Maschine von L. H. Lorch durchgeführt werden. Später kamen dann noch Geräte zum Abfüllen der Bettfedern in Säcke sowie Reinigungsmaschinen für die regelmäßige Pflege. Mit diesem Produktportfolio konnte sich das Esslinger Unternehmen dauerhaft am Markt etablieren und war sehr erfolgreich. Hiervon zeugen nicht nur zahlreiche Patentanmeldungen, sondern auch Aufträge aus der ganzen Welt. Kund:innen aus China, Russland, Kanada, Südafrika, Australien und den USA führten zur Einführung einer Weltkugel im Firmenlogo. Trotz allem musste die L. H. Lorch AG Ende der 1990er Jahre Konkurs anmelden und wurde 2001 aufgelöst.

Juli 2024 - Fotoalbum mit Bildern der Armenspeisung der Aargauer Küchen

Fotoalbum mit Bildern der Armenspeisung der Aargauer Küchen

Januar/Mai 1924

Stadtarchiv Esslingen, Fslg. 10709

Vor 100 Jahren war Deutschland ein Notstandsgebiet. Der verlorene Weltkrieg hatte neben Trauer und Wut politische, soziale und wirtschaftliche Verwerfungen hinterlassen. Bereits im Krieg hatte eine rasante Geldentwertung eingesetzt. Sie beschleunigte sich aufgrund der enormen Kriegsschulden und Reparationslasten nach 1918 und mündete in Folge der französischen Besetzung des Ruhrgebietes 1923 in eine Hyperinflation, den Kollaps der Währung. Die lokalen Auswirkungen lassen sich in den Esslinger Gemeinderatsprotokollen fassen. Geldwirtschaft und Versorgungskreisläufe stockten. Weil kaum einer bereit war, Ware gegen wertloses Papier abzugeben, wurde es immer schwieriger, die Bevölkerung mit dem Nötigsten wie Mehl, Kartoffeln, Milch oder Kohle zu versorgen. Im November 1923 stabilisierte eine Währungsreform die Lage. In altem Papiergeld angesammelte Ersparnisse waren aber verloren, und die auf die neue Rentenmark umgestellten Löhne, Gehälter und Renten lagen kaufkraftbereinigt empfindlich unter dem Niveau der Vorkriegsjahre. Auf durchschnittlich 40 % schätzte die Esslinger Stadtverwaltung das Minus für ihre Beschäftigten.

Das gezeigte Fotoalbum gehört in den beschriebenen Katastrophen-Zusammenhang. Spenderinnen und Spender aus dem Schweizer Kanton Aargau hatten es ermöglicht, in Esslingen von Januar bis Mai 1924 vier Not-Küchen zu betreiben. Sie wurden im Lutherbau des CVJM, im Neuen Ritter, damals ein Lokal der Abstinenzbewegung, in der eigentlich für Wanderarbeiter bestimmten Herberge zur Heimat am Kronenhof und im evangelischen Gemeindehaus Oberesslingens eingerichtet. Die nötigen Suppenzutaten, insgesamt 12.725 kg, lieferte das von dem Aarauer Pfarrer René Gloor geleitete Aargauer Hilfskomitee. Auf Esslinger Seite war das städtische Wohlfahrtsamt federführend, das einen Kreis von Ehrenamtlichen mobilisierte. Am Ende der Aktion waren fast 103.000 Liter-Portionen Suppe ausgegeben worden.

Die Aufnahmen in dem Album, das erst im vergangenen Jahr vom Stadtarchiv Esslingen angekauft werden konnte, dokumentieren die in den Lokalen geleistete Arbeit, dazu Lagerung und Transport der Lebensmittel. Die Fotos waren vom Aargauer Hilfskomitee zu Pressezwecken in Auftrag gegeben worden. Adolf Murthum nutzte Abzüge für mindestens drei Alben. Das hier gezeigte Exemplar ging als Ehrengabe der Stadt an die Leiterin der Not-Küchen, Lena Mayer-Benz, eine frauenpolitisch profilierte Esslingerin. Den Aargauern dankte die Stadtverwaltung mit einer Ansicht Esslingens, die bei dem Kunstmaler Karl Fuchs in Auftrag gegeben wurde. Am 10. Januar 1925 wurde das Gemälde von Esslingens Bürgermeister Max Mülberger in Aarau feierlich der Kantonsregierung übergeben.

Die Aargauer Küchen sind nur ein Beispiel für die umfangreiche Schweizer Nothilfe vor 100 Jahren. Sie begann mit der Aufnahme von 120.000 mangelernährten, oft tuberkulosekranken Kindern und Jugendlichen aus Deutschland, Belgien und Frankreich in den Kriegsjahren. 1919 kam die Unterstützung deutscher und österreichischer Kinderheime hinzu. Schockierende Aufnahmen extremster Unterernährung hatten vor Augen geführt, dass es hier akut um Leben und Tod ging. Für die Küchen-Hilfe der Jahre 1923 und 1924 koordinierten sich die Hilfskomitees der gesamten Schweiz. Verabredet wurde eine Konzentration auf Süddeutschland. Die Aargauer unterstützen Esslingen, Reutlingen und Nürnberg, Zürich Stuttgart, Fribourg im Waadtland, Freiburg i. Br. u.s.w.

Gemessen an der Einwohnerzahl der Eidgenossenschaft übertraf die Schweizerhilfe das, was nach 1918 von den anderen großen Gebernationen, Schweden, den Niederlanden und den USA geleistet wurde. In absoluten Zahlen war aber die US-Hilfe am größten. Von den Schulspeisungen der amerikanischen Quäker profitierten 1921 und 1922 auch viele Esslinger Kinder.

Heute ist die damalige internationale Hilfe so gut wie vergessen. Sie wurde im kollektiven Gedächtnis von den Care-Paketen und Aufbauhilfen nach 1945 überlagert. Mancherorts erinnern aber noch Straßennamen, so die Schaffhausenstraße in Tübingen oder die Aaraustraße in Reutlingen, an die Schweizer-Küchen vor 100 Jahren.

Juni 2024 - Tretkurbelfahrrad oder Velociped

Tretkurbelfahrrad oder Veloziped

Eisen, Holz, Leder

Jakob Kottmann, Öhringen

Um 1870

(Städtische Museen Esslingen, STME 007719)

So wegweisend die Erfindung der Laufmaschine durch den badischen Forstbeamten Karl Drais im Jahr 1817 gewesen sein mag, richtig Fahrt nahm die Entwicklung hin zum Fahrrad erst auf, als die Laufmaschine Tretkurbeln bekam und damit den Fahrer vom Boden entkoppelte. Auf diese Idee kamen unabhängig voneinander mehrere Tüftler. Kommerziell erfolgreich wurden Tretkurbelfahrräder allerdings erst, als die französischen Kutschenbauer Pierre und Ernest Michaux ein Tretkurbelfahrrad auf der Weltausstellung 1867 in Paris vorstellten. Ein Jahr später begannen sie, dieses industriell zu produzieren.

Die Idee verbreitete sich rasch international und regte unzählige Nachahmer an. Oft waren es zunächst Stellmacher und Schmiede, die sich an der handwerklichen Produktion von Velozipeden versuchten. Velozipede haben einen massiven Rahmen aus schmiedefähigem Eisenguss. Eine aus Blattfedern bestehende, auf den Rahmen montierte Konstruktion trägt einen Sattel, der mittels Flügelschrauben auf der Längsachse verschiebbar ist, um die Sitzposition an unterschiedliche Körpergrößen anzupassen. Die mit der Nabe des Vorderrads verbundenen Tretkurbeln haben Kurbelarme mit variabler Pedalaufnahme, so dass die Kurbellänge und damit der beim Pedalieren beschriebene Kreis an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden können. Da die Kurbeln ohne Freilauf starr mit der Nabe verbunden sind, drehen sie sich immer mit, wenn das Rad in Bewegung ist. Um beispielsweise bergab nicht ständig pedalieren zu müssen, können die Beine auf eine so genannte Fußruhe über dem Vorderrad abgelegt werden. Gebremst wird mit einem Hebel, der auf den Radreifen des Hinterrads drückt. Betätigt wird dieser mittels eines Seils, das über den drehbaren Lenker aufgewickelt und so gespannt wird. Eine Rückholfeder bringt den Bremshebel wieder in seine ursprüngliche Position.

Die Laufräder der ersten Velozipede waren wie Kutschenräder konstruiert und wiesen hölzerne Naben, Speichen und Felgen mit eisernen Radreifen auf. Kurze Zeit später kamen bereits kugelgelagerte Räder mit Metallspeichen und Metallfelgen mit Vollgummireifen auf den Markt. Innovationstreiber waren erste Radrennen in Frankreich gewesen. Die einzige technische Möglichkeit, höhere Geschwindigkeiten zu erzielen, war die Erhöhung des Umfangs des Antriebsrads. Deshalb wurden diese immer größer und die hinteren Räder immer kleiner: Die sogenannten Hochräder der 1880er Jahre waren gewissermaßen die Rennräder ihrer Zeit. Erst als der Hinterradantrieb mittels Fahrradkette erfunden wurde, erhielt das Fahrrad seine heutige Form. Velozipede und Hochräder waren damit technisch überholt.

Das Veloziped aus der Museumssammlung des Esslinger Geschichts- und Altertumsvereins lässt sich mit großer Sicherheit der Firma Jakob Kottmann in Öhringen zuordnen, die vor allem Landmaschinenherstellte und um 1870 auch mit der Produktion von Tretkurbelfahrrädern begann. Man erkennt sie an den nur für die Firma Kottmann nachweisbaren charakteristischen Rosettenpedalen mit ihren an gotische Rundfenster erinnernden durchbrochenen Flanken. Ob der nach vorne weisende, vierkantige und mit einer Bohrung versehene Sockel am Steuerrohr die Aufnahme für eine nicht mehr erhaltene Fußruhe oder eher für eine Lampe gewesen ist, ist unklar. Gegen eine Aufnahme für eine Fußruhe spricht, dass diese normalerweise aus gutem Grund kein angeschraubtes Teil, sondern eine horizontal verlaufende Fortsetzung des Rahmens war: Schließlich mussten sie 40% des Körpergewichts des Fahrers tragen können. Eine angeschraubte Konstruktion wäre somit möglicherweise nicht stabil genug gewesen. Der Radumfang des Vorderrads beträgt 2,90 Meter, was bei einer Trittfrequenz von 40 bis 70 Umdrehungen pro Minute auf eine Geschwindigkeit von 7-14 km/h schließen lässt - solange es nicht bergauf ging, denn mit 28 kg wiegt das Veloziped annähernd das Doppelte eines heutigen Alltagsfahrrads und das Eineinhalbfache eines Pedelecs.

Wie das Veloziped seinen Weg von Öhringen nach Esslingen gefunden hat, bleibt unklar. Eine Fahrradindustrie mit entwickelten Vertriebsstrukturen und Händlernetz gab es um 1870 noch nicht. Velozipedisten und Velozipedistinnen waren zu dieser Zeit sicher kein gewöhnlicher Anblick auf den Straßen in und um Esslingen. Es dauerte noch mehr als ein Vierteljahrhundert, bis sich erste Fahrradhändler und Reparaturwerkstätten in Esslingen etablierten. Es waren zunächst Schlosser, Mechaniker und Uhrmacher, die neben Nähmaschinen auch Fahrräder anboten und reparierten und ab 1898 Eingang in die Adressbücher der Stadt fanden.

Mai 2024 - Löscheimer von I. K.

Löscheimer von I. K.

Esslingen

1700 (?)

(Städtische Museen Esslingen)

Hat dieser Eimer den Stadtbrand von 1701 erlebt und überlebt? Über Jahrhunderte gehörten Löscheimer in jeden Haushalt und jede Werkstatt. Brände waren in den mittelalterlichen und neuzeitlichen Städten sehr gefürchtet, denn durch die enge Bebauung aus leicht brennbaren Materialien wie Holz und Stroh konnten sich Feuer rasend schnell ausbreiten. Zur Vermeidung von Bränden und zur Regelung der Brandbekämpfung hatte auch die Reichsstadt Esslingen spätestens ab dem Ende des 15. Jahrhunderts eine Feuerordnung, die regelmäßig überarbeitet und angepasst wurde. Dennoch konnte auch sie nicht die große Brandkatastrophe von 1701 verhindern.

Doch zunächst zum Eimer. Er ist aus mehreren Lederschichten gefertigt; die einzelnen Teile sind fest miteinander vernäht. Seine Stabilität erhält das Behältnis durch ein hölzernes Grundgerüst. Eine breite Lederschlaufe dient als Henkel und Aufhängevorrichtung. Manche Löscheimer hatten eine zusätzliche Handhabe an der Unterseite, um das Gefäß beim Ausgießen besser greifen zu können. Bis zum Rand mit Wasser gefüllt, fasste dieser Eimer rund fünf Liter. Bei einer Eimerkette wurden Dutzende der Eimer durchgereicht, um so das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen.

Wichtig bei Löscheimern war die namentliche Kennzeichnung. Sie diente nach dem Ende eines Löscheinsatzes dazu, die Behältnisse ihren Eigentümer:innen zurückzugeben. Dieser Eimer zeigt die Initialen I. K. sowie die Jahreszahl 1700. Die Buchstaben und Ziffern sind auf einer kleinen Plakette eingetieft, die mit zwei Nieten am Eimerrand befestigt ist. Um wen es sich bei I. K. gehandelt hat, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Die Jahreszahl 1700 lässt aufhorchen: War dieser Eimer ein Zeitzeuge des Brandes von 1701? Die Voraussetzung dafür wäre, dass die Plakette schon immer zu diesem Eimer gehörte und nicht erst nachträglich angebracht wurde. Der Schriftzug „Esslingen“, der sich direkt auf der Lederhülle befindet, passt nämlich auch gut ins 19. Jahrhundert.

Gehörte die Plakette wirklich zu diesem Eimer, so konnte I. K. nicht ahnen, dass dieses Behältnis nur ein Jahr später bei einem der verheerendsten Ereignisse der Esslinger Stadtgeschichte zum Einsatz kommen könnte: dem berüchtigten Stadtbrand. Am 25. Oktober brach in der Herberge „Zum Schwarzen Adler“ beim Hafenmarkt ein Feuer aus und griff rasch auf die benachbarten Gebäude über. Trotz großer Bemühungen, mit Unterstützung der umliegenden Städte das Feuer einzudämmen, loderte es 36 Stunden und zerstörte mehr als 200 Gebäude, darunter auch das Rathaus der Reichsstadt. Die Brandursache wurde nie aufgeklärt.

Aus der Katastrophe zogen die Esslinger:innen ihre Lehren. Da vor allem die enge mittelalterliche Bebauung für die schnelle Ausbreitung des Feuers gesorgt hatte, wurden die neuen Straßenzüge breiter angelegt. Zudem errichteten die Baumeister deutlich größere Häuser im Barockstil. Um die enormen Kosten für den Wiederaufbau stemmen zu können, erhielt die Stadt die Genehmigung, eine reichsweite Kollekte durchzuführen. Bis nach Hamburg, Breslau, Wien und in die Schweiz wurden Sammler entsandt. Viele Städte und Stände spendeten für den Wiederaufbau der Reichsstadt, wobei sich Ulm und Augsburg am großzügigsten zeigten und Esslingen jeweils 900 Gulden zukommen ließen.

Die im Jahr 1700 bereits 28 Seiten umfassende Verordnung, „wie es in vorfallenden Feuers Nöthen in und außerhalb der Statt gehalten werden soll“, wurde weiterhin regelmäßig geprüft und überarbeitet. Dazu gehörte auch die Anschaffung von ledernen Schläuchen, wie man sie von den Stuttgarter Helfern beim Löscheinsatz in Esslingen kennengelernt hatte. Weiterhin hatte im Falle eines Brandes jede:r Einwohner:in einen nach Alter, Berufsstand oder Zunft festgelegten Platz und Aufgabenbereich. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als die Einwohnerschaft nicht mehr in Zünften organisiert war und eine neue Regelung gefunden werden musste. Durch die fortschreitende Industrialisierung mit neuen Energiequellen und durch den Einsatz von leicht entzündlichen Rohstoffen waren insbesondere die Fabrikanten „Lobbyisten“ für eine Feuerwehr in Esslingen. 1847 wurde in der Maschinenfabrik Esslingen die Werksfeuerwehr eingerichtet. Fünf Jahre später, 1852, erfolgte schließlich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Esslingen.

April 2024 - Volksempfänger

April 2024 - Radio Volksempfänger 301W

Radio Volksempfänger 301W

Ca. 1934

(Städtische Museen Esslingen)

Das Zeitalter des Radios in Deutschland hatte kaum zehn Jahre zuvor begonnen, als der Rundfunk ab 1933 von den Nationalsozialisten vereinnahmt und für deren Propagandazwecke radikal umgestaltet wurde. Radiosendungen waren ein Schlüssel zur erfolgreichen ideologischen Durchdringung der Gesellschaft. Das vielleicht erfolgreichste Produkt der NS-Zeit überhaupt war hierbei ein Radioempfänger für die Massen – der so genannte Volksempfänger. Selbst seine technische Produktbezeichnung ist propagandistischer Natur: Das Kürzel VE steht für Volksempfänger. Die Zahl 301 erinnert an den 30. Januar 1933, den Tag an dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde.

Konstruiert wurde das Gerät von Otto Grießing, dem Chefentwickler der Firma Seibt in Berlin. Das Gehäuse wurde von Walter Maria Kersting, Professor für künstlerische und technische Formgebung der Kölner Werksschulen, entworfen. Es besteht aus Bakelit, einem frühen

Kunststoff. Der VE 301, den es in Ausführungen für Wechselstrom (gekennzeichnet mit dem Kürzel W wie bei dem vorliegenden Gerät), Gleichstrom und Batteriestrom sowie Allstrom gab, war das erste Volksempfänger-Modell, später kamen noch der günstigere Kleinempfänger

DKE, im Volksmund Goebbels-Schnauze genannt, und der Arbeitsfrontempfänger DAF zur Beschallung von Betrieben auf den Markt. Praktisch alle Radiohersteller wurden dazu verpflichtet, diese Geräte zu produzieren.

Auch in Esslinger Haushalten hielten Rundfunk und der Volksempfänger Einzug. Während 1927 im Esslinger Adressbuch nur ein einziger Radiohändler verzeichnet ist („Eberspächer“ in der Inneren Brücke 12), erhöht sich die Anzahl innerhalb von 10 Jahren auf 19 Händler

im Jahr 1937. Ein Blick in die Adressbücher aus den 1930er Jahren vermittelt dabei auch, dass Radiohören in den Anfangsjahren einiges technisches Verständnis erforderte. Esslingens Radiohändler führten überwiegend auch Radio-Bauteile und Ersatzteile aller Art oder waren, wie die Firma Hirschmann mit ihren Antennen, auf einzelne Bauteile spezialisiert. Des weiteren fällt auf, dass das Laden von Akkus besonders beworben wurde. Offensichtlich war dies eine erforderliche und damit wirtschaftlich sinnvolle Dienstleistung, die ein Indiz dafür sein mag, dass auch an Orten ohne Elektrizität Radio zum Beispiel mit dem batteriebetriebenen VE 301B gehört wurde.

Der VE301 wurde im August 1933 auf der 10. Großen Funkausstellung in Berlin vorgestellt und kostete 76 Mark. Die Parole „Ganz Deutschland hört den Führer“ formulierte unmissverständlich den Anspruch, die ideologische Gleichschaltung der Deutschen praktisch bis in jedes Wohnzimmer zu tragen. Binnen weniger Monate waren 200.000 Geräte verkauft. Ausländische Sender wie Radio London, die sich an deutsche Radiohörer:innen richteten, sendeten auf Kurzwelle. Dies stellte insbesondere Radio-Amateure, die sich ihre Ausrüstung oft aus Bausätzen selbst zusammengebaut hatten, vor keine großen Hürden. Auch die Volksempfänger konnten mit relativ einfachen Mitteln modifiziert werden.

Mit Kriegsbeginn wurde das Hören von feindlichen Sendern verboten. In der „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ vom 1. September 1939 wurden Zuwiderhandlungen als „Rundfunkverbrechen“ und Täter als „Volksverräter“ bezeichnet. Zuchthausstrafen

und in schweren Fällen sogar die Todesstrafe sollten die Bevölkerung einschüchtern und abschrecken. Ab 1941 kontrollierten Blockwarte Privatwohnungen und brachten an den Radiogeräten Pappetiketten an, die das Abhören von ausländischen Sendern als Verbrechen gegen die nationale Sicherheit bezeichneten. Für die Jahre 1939 bis 1942 verzeichnete die Reichskriminalitätsstatistik rund 2.700 so genannte Rundfunkverbrechen für Deutschland.

März 2024 - Selterswasserflaschen

März 2024 - Selterswasserflaschen

Selterswasserflaschen

Steinzeug

19. Jahrhundert

(Städtische Museen Esslingen, STME 008319.1-4)

In den Jahren 1978/79 wurde der Gebäudekomplex des heutigen Stadtmuseums umgebaut. Die beiden Häuser sind seitdem durch ein gemeinsames Treppenhaus miteinander verbunden. Für die erforderlichen Baumaßnahmen benötigten die Statiker:innen und Architekt:innen neue, genauere Pläne. Aus diesem Grunde wurde das Stadtmessungsamt der Stadt Esslingen beauftragt, die Gebäude vom Keller bis zum Dachfirst, Stockwerk für Stockwerk zu vermessen. Dabei fand man in einem Kellerraum des Hauses Hafenmarkt 7 eine große Anzahl an Steinzeugflaschen.

Es handelt sich um sogenannte Selterswasserflaschen. Der Name leitet sich ab aus dem Namen der Ortschaft Niederselters, welche ab dem 17. Jahrhundert durch ihre Mineralquellen überregional bekannt war. Neben der großen Kuranlage mit Badeanstalten und Hotels begründete sich die Popularität vor allem auf die Abfüllung des Heilwassers in Flaschen und den anschließenden Export. Der massenhafte Vertrieb des Wassers – zu Hochzeiten 1856 wurden über zwei Millionen Flaschen verkauft – ließ das Selterswasser zum Markenartikel werden und gab den für den Transport so typischen Flaschen ihren Namen. Der Absatzmarkt beschränkte sich dabei nicht nur auf den deutschen Raum. Funde aus den Niederlanden, Irland, den USA und Indonesien zeugen vom internationalen Erfolg der Mineralwasserquelle.

Die therapeutische Wirkung von Mineralwasser wurde seit Ende des 16. Jahrhunderts von Ärzten erkannt, die sowohl Bade- als auch Trinkkuren empfahlen. Große Probleme bereitete aber lange Zeit der Transport, denn das Wasser wurde schnell ungenießbar und verlor somit auch die heilende Wirkung. Der Abfüllung in Fässern und in Tonkrügen folgte schließlich die Möglichkeit mit Flaschen aus Steinzeug und einem Korkenverschluss. Im 19. Jahrhundert, als der Versand von Heilwasser Hochkonjunktur hatte, wurden zylindrische Flaschen gefertigt, die wesentlich platzsparender und auch besser gegen Transportschäden zu schützen waren.

Bei den im Keller gefundenen Selterswasserflaschen stammen zwei aus Niederselters. Diese weisen jedoch einen unterschiedlichen Stempel des Quellortes auf, wodurch eine Datierung der Flaschen möglich wird. Die ältere der beiden stammt aus der Zeit zwischen 1836 und 1866. In diesem Zeitraum prangte der Löwe des Herzogtums Nassau, in dessen Herrschaftsgebiet sich Niederselters befand, auf dem Stempel. Als Nassau 1866 an Preußen fiel, änderte sich auch das Emblem der Mineralwasserquelle. Fortan trat an die Stelle des Löwen der preußische Adler, welcher auf der zweiten Flasche aus Niederselters zu sehen ist. Der gerippte Flaschenhals deutet auf eine Entstehungszeit nach 1870 hin, denn zu diesem Zeitpunkt kamen Metallverschlüsse für die Flaschen auf, welche von den Rippen festgehalten wurden. Die beiden anderen Flaschen stammen aus Göppingen und Bad Ditzingen und somit aus der näheren Umgebung Esslingens. Beide sind in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datieren.

Wie das Heilwasser seinen Weg in den Keller des heutigen Stadtmuseums fand, ist unklar. Jedoch lassen sich einige Theorien aufstellen, denn im in Frage kommenden Zeitraum lebten einige Bewohner:innen im Haus Hafenmarkt 7, die sich in schlechter gesundheitlicher Verfassung befanden, gleichzeitig aber finanziell in dazu der Lage waren, sich teures Heilwasser zu kaufen. Hier ist zunächst Jakob Ferdinand Schreiber zu nennen, der 1867 einem schon lange vorhandenen Brustleiden erlag. Seine Enkelin Johanna, die Tochter des Komponisten Christian Fink, erkrankte bereits in jungen Jahren an einem Hirntumor, durch welchen sie im Alter von 33 Jahren verstarb. Auch von ihrer Mutter Rosa Fink sind lange Kuraufenthalte in Heilbädern bekannt. Es bleibt jedoch bei reinen Spekulationen. Warum die leeren Flaschen auch noch rund 100 Jahre nach ihrer Entstehung gefunden werden konnten, ist hingegen leicht zu erklären: Der Transportaufwand für einen Rücksendung zum Quellort war zu groß, sodass die Flaschen oft für selbstgemachte Getränke weiterverwendet wurden.

Februar 2024 - Pain Expeller der Schwanen-Apotheke

Februar 2024 - Pain Expeller der Schwanen-Apotheke

Pain Expeller der Schwanen-Apotheke

Glas, Papier, Kork

Um 1890

(Städtische Museen Esslingen, STME 007381)

„Dieses vorzügliche Präparat wird seit langen Reihen von Jahren als wirksamstes Hausmittel Aeusserlich angewendet.“ Mit dieser Beschreibung warb der Esslinger Apotheker Wilhelm Häberlen für ein von ihm hergestelltes Heilmittel, ein sogenannter Pain Expeller („Schmerzvertreiber“). Als Pain Expeller wurden verschiedene Präparate bezeichnet, die als Universalmittel gegen jegliche Art von Krankheit helfen sollten. Diese Wundermittel erfreuten sich Ende des 19. Jahrhunderts größter Beliebtheit.

In Esslingen gab es jahrhundertelang lediglich drei Apotheken, welche die medizinische Versorgung der Reichs- und späteren Oberamtsstadt sicherstellten. Eine dieser Apotheken war die Schwanen-Apotheke, welche sich bis 2014 am Marktplatz 25 befand. Das Gebäude war 1718 vom Apotheker Johann Adam Wiedersheim gekauft worden, der damit die rund 300jährige Tradition als pharmazeutisches Gebäude begründete. Wilhelm Häberlen kam in den 1880er Jahren in den Besitz des Gebäudes.

Die Rezeptur des von Häberlen entwickelten Fabrikats ist nicht bekannt. Sein Pain Expeller „Made in Esslingen“ musste laut dem Etikett des Fläschchens mit Öl oder Branntwein vermischt und an die schmerzenden Stellen eingerieben werden. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, das Präparat mit Wasser zu verdünnen und als Umschlag anzuwenden.

Häberlen war mit seiner Erfindung eines Wundermittels nicht allein. Der wohl berühmteste Pain Expeller wurde von der chemisch-pharmazeutischen Firma F. A. Richter im thüringischen Rudolstadt hergestellt. Der Firmengründer Friedrich Adolf Richter (1846-1910) war gelernter Drogist, betrieb jedoch seit 1869 einen Kolonialwarenladen in Duisburg. Hier hatte er zunächst den aus den USA stammenden Pain Expeller Dr. Radways Ready Relief vertrieben, welchen er u.a. als bestes Mittel gegen Cholera, rote Ruhr und Diarrhoe bewarb. Kurz darauf nahm er mit dem Cherwy’s Cordial Drink einen weiteren Pain Expeller in sein Produktportfolio auf, der gegen alle als unheilbar geltenden Krankheiten helfen sollte. Nach der Übersiedelung nach Rudolstadt brachte Richter schließlich sein eigenes Wundermittel auf den Markt. Der sogenannte Anker Pain Expeller bestand aus spanischem Pfeffer, Kampfer, medizinischer Seife, Salmiakgeist, Alkohol und verschiedenen ätherischen Ölen. Er verkaufte sich deutschlandweit und trug maßgeblich zur Popularität der Arznei in Deutschland bei, die bald in keinem Haushalt mehr fehlen durfte.

Die Apotheker in Deutschland reagierten auf das Wundermittel aus dem Hause Richter gemischt. Pharmazeutische Fabriken waren erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Zuvor stellten die Apotheken ihre Produkte selber her und vertrieben diese alleinig. Die versprochene Wirkung des Pain Expellers wurde in Fachkreisen ohnehin schon lange angezweifelt. Dementsprechend sahen viele Apotheker durch den Verkauf des Wundermittels in ihren Geschäften den Ruf der Branche in Gefahr und lehnten es strikt ab, Geheimmittel von pharmazeutischen Fabriken zu verkaufen. Um die große Nachfrage nach diesen Mitteln trotzdem befriedigen zu können, bot sich die Eigenproduktion in den Apotheken an. Dieser Weg wurde auch in Esslingen eingeschlagen.

Für Wilhelm Häberlen rechnete sich die Herstellung eines eigenen Pain Expellers nicht. Zu groß war vermutlich die Konkurrenz aus den pharmazeutischen Fabriken. Um 1894 verkaufte er die Schwanen-Apotheke an Benjamin Krauß. Der Erfolg der Pain Expeller im Allgemeinen hielt hingegen an. Noch während des Zweiten Weltkriegs erfreute der Anker-Pain-Expeller sich großer Beliebtheit, indem er als Heilmittel gegen Rheuma und Erkältungskrankheiten eingesetzt wurde. Bis 1997 war das Wundermittel in der BRD noch im Handel erhältlich, zuletzt jedoch ohne den Zusatz von spanischem Pfeffer.

Januar 2024 - Nähbuch von Mathilde Jacob

Januar 2024 - Nähbuch von Mathilde Jacob

Buch „Hand- und Maschienen=Nähen“ und Schnittmusterteile

Mathilde Jacob

Papier, Pappe

1892-1903

(Städtische Museen Esslingen, STME 008296)

Wer Kleidung trägt, sollte nähen können – das galt lange Zeit für weite Teile der Bevölkerung. Ob von Hand oder später mit der Nähmaschine, das Nähen gehörte in jeden Haushalt. Oft war es Frauensache. Das vorliegende Buch ist das Pendant zu einem handgeschriebenen Kochbuch, in dem eine Hausfrau in vergangenen Zeiten ihre erprobten Rezepte notierte – nur dass es sich hierbei um Anleitungen zum Fertigen von Wäschestücken handelt.

Das schwarz gebundene Notizbuch ist etwas größer als ein DIN A4-Format. Die 30 Seiten sind beidseitig mit einem roten, seitenfüllend vorgedruckten Punktraster bedeckt. Die Skala am Rand zeigt die Maße an: Auf dem Raster konnte eine Stofffläche von insgesamt 65 x 110 Einheiten (d.h. im Falle von Zentimeter im Maßstab 1:4) dargestellt werden. Die Eigentümerin des Buchs hat ihren Namen auf dem Deckel vermerkt: „Mathilde Jacob 1892“. Laut der Vorbesitzerin arbeitete jedoch nicht nur Mathilde mit diesem Buch. Auch ihre Tochter nähte auf dieser Grundlage Bekleidung für die Familie. In dem Buch befinden sich noch drei aus Zeitungspapier ausgeschnittene Fragmente von Schnittmusterteilen. Sie alle entstammen der Ausgabe der Eßlinger Zeitung vom 30. Juni 1903. Das Buch war also mindestens zwischen 1892 und 1903 in Gebrauch. Über 20 Anleitungen und Schnittmuster für Wäsche, darunter insbesondere Hemden, sind enthalten. Vorlagen für reine Oberbekleidung finden sich darin hingegen nicht.

Das Hemd wird zu den ältesten, heute noch verbreiteten Kleidungsstücken gezählt. In der Zeit um die Jahrhundertwende, als die Anleitungen entstanden, kamen ihm zwei Funktionen zu. Es schützte den Körper vor Schmutz und gleichzeitig schützte es die Oberbekleidung vor Schweiß und anderen Ausscheidungen des Körpers. Es bildete also eine „Zwischenschicht“. Direkt auf dem Körper getragen, kam ihm eine Funktion als Unterwäsche zu.

Das Buch beginnt mit einem „Damen Hemd mit 1 Spickel und eckigem Halsausschnitt“ und weiteren Varianten von Damenhemden, die sich anhand des Halsauschnitts, des Kollers etc. unterscheiden. Darauf folgen verschiedene Hemden für „Mädchen von 10 bis 12 Jahren“, ein Hemd für „Kinder von 3 bis 5 Jahren“ und ein Flügelhemdchen für Kinder von 1 bis 2 Jahren. Der Familienstand von Mathilde Jacob zum Zeitpunkt ihrer Aufzeichnungen ist nicht bekannt, doch kann die Wahl der Kleidergrößen ein Hinweis darauf sein, dass sie möglicherweise Kinder in den entsprechenden Altersgruppen hatte. Alle Anleitungen notierte sie fein säuberlich in akkurater Handschrift mit Tinte. Die ordentlich ausformulierten Angaben deuten darauf hin, dass es sich nicht um rasch notierte Informationen handelt, sondern dass sie entweder vorformuliert oder sogar aus einer Vorlage sorgsam abgeschrieben wurden.

Zu jeder der oben genannten Anleitungen zeichnete sie eine Schnittmuster-Vorlage im Maßstab 1:8. Durchgezogene Linien zeigen an, wo geschnitten werden sollte, gestrichelte Linien bezeichnen den Stoffbruch. Zudem hat sie rote Hilfslinien eingezeichnet. Die einzelnen Schnittteile sind bereits so arrangiert, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht. Um was es sich bei den einzelnen Teilen handelt – ob Ärmel, Koller, Verstärkungen von Säumen o.ä. – wird in den gezeichneten Vorlagen nicht benannt. Es ist davon auszugehen, dass bei der Näherin das Verständnis, welches Teil sie gerade vor sich hatte, aufgrund ihrer Erfahrung vorhanden war.

Auf diesen ersten Abschnitt folgen stichwortartige Angaben über den Materialverbrauch von „Leibweisszeug“ (Schürzen, Unterröcke, Untertaille) und „Kindszeug“ (Flügelhemdchen, Wickeltuch etc.) sowie weitere Anleitungen mit einem Schnittmuster für Damen-Beinkleider und eine Vielzahl verschiedener Ausführungen von Herrenhemden. Das Buch schließt mit einem Damen-Nachthemd.

Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde Wäsche verstärkt industriell gefertigt, beispielsweise auch im Raum Albstadt auf der Schwäbischen Alb. Wie wir heute wissen, setzte sich die anschmiegsame Maschenware rasch gegen die mühsam in Handarbeit gefertigten (Leinen-)Hemden, wie Mathilde Jacob sie für sich schuf, durch. Ihre Anleitungen waren schon zwei Generationen später völlig aus der Mode.

Dezember 2023 - Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör

Dezember 2023 - Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör

Uhrmacher-Drehbank mit Zubehör

G. Boley

Holz, Metall

um 1950

(Städtische Museen Esslingen, STME 008071)

Präzisions-Drehstühle für Uhrmacher bot die Esslinger Firma Boley in den 1950er Jahren in unterschiedlichen Zusammenstellungen und mit passendem Zubehör an. Ein entsprechender Produktkatalog weist das gezeigte Werkzeug als Drehstuhl mit geschlossener Wangenführung, einer Spindelbohrung von 8mm, einer Spitzenhöhe von 45mm und einer Wangenlänge von 260mm in der mittleren Zusammenstellung FM aus, die aus 75 Teilen bestand. Der Setpreis betrug 600 Mark. Der Antrieb erfolgte per Riemen durch einen Schwerfußmotor, der extra dazugekauft werden musste. Die Herstellung von qualitativ hochwertigen Uhrmacherwerkzeugen war die ursprüngliche Geschäftsidee der Firma Boley und ihr Anspruch präziser Fertigung definierte mehr als 120 Jahre deren Markenkern.

Der 1835 in Köngen geborene Uhrmacher Gustav Boley erkannte während seiner Tätigkeit in Uhrmacherhochburg La-chaux-de-Fonds in der französischen Schweiz, wie wichtig hochwertige Werkzeuge für seinen Beruf waren. Allerdings waren die meisten Instrumente, mit denen er und seine Kollegen zu jener Zeit arbeiteten, keinesfalls optimal, da sie meistens selbst hergestellt waren. Als Boley im Jahr 1870 in seine Heimat zurückkehrte und sich in Esslingen niederließ, war sein Ziel eigentlich eine Uhrenproduktion mit Uhrmacherschule. Da ihm hierfür die Unterstützung der Württembergischen Regierung sowie eigene Mittel in ausreichender Höhe fehlten, gründete er ein Unternehmen für die Herstellung „verbesserter Werkzeuge“ für Uhrmacher. So entstand in der Mettinger Straße 11 das erste Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Herstellung von Geräten und Werkzeugen aller Art für die Produktion und Reparatur von Uhren spezialisierte. Zu dieser Zeit befand sich die Uhrenindustrie in Deutschland im Aufschwung, weshalb Boley-Produkte bald sehr gefragt waren. Auch die Maschinen, die zur Herstellung der Uhrmacherwerkzeuge erforderlich waren, entwickelte und produzierte Boley selbst. Man fand für diese ebenfalls gute Absatzmöglichkeiten und erweiterte das Werk um eine Abteilung für die Herstellung von hochpräzisen Werkzeugmaschinen. Damit trug Boley wesentlich zum Entstehen und zur Entwicklung einer württembergischen Präzisionsindustrie bei. Wie wegweisend die Firma Boley mit ihrem besonderen Qualitätsanspruch und ihrem Knowhow für die Industrialisierung war, zeigt sich auch daran, dass mehrere Mitarbeiter später eigene Betriebe gründeten, die zu erfolgreichen Unternehmen an den Weltmärkten wurden. Unter ihnen auch der junge talentierte Feinmechaniker Ernst Sachs aus Konstanz, der in seiner vierjährigen Tätigkeit für Boley eine Werkzeugmaschine zur Patentreife brachte, bevor er wenige Jahre später sein Schweinfurter Unternehmen Fichtel und Sachs zu Weltgeltung führte und mit der Erfindung kugelgelagerter Fahrradnaben mit Freilauf und Rücktrittbremse sowie mit der industriellen Produktion von Kugellagern sprichwörtlich die Welt veränderte.

Die Firma Boley profitierte lange vom globalen Vormarsch der Industrie. Die Maschinen aus Esslingen waren weltweit gefragt und kamen in vielen Fabriken mit besonderen feinmechanischen Anforderungen zum Einsatz: in der optischen Industrie ebenso wie in elektrotechnischen Fabriken, in der Automobilindustrie ebenso wie in der Luft- und Raumfahrt. 1992 wurde das Unternehmen Teil des Drehmaschinenherstellers Citizen Machinery Europe, einer Tochterfirma des japanischen Unternehmens Citizen Watch Co. Ltd. 2003 erfolgte die Fusion zu Citizen Machinery & Boley GmbH (CMB), 2008 verschwand Boley schließlich ganz aus dem Firmennamen. Die Citizen Machinery Europe GmbH (CME) ist für den Vertrieb und Service von Citizen-Drehmaschinen in Europa zuständig und betätigt sich auf dem Geschäftsfeld der Automatisierung.

November 2023 - Serviertablett "Rheinfall"

November 2023 - Serviertablett "Rheinfall"

Serviertablett

um 1870

Blech, lackiert und bedruckt

Metallwaren-Fabrik C. Deffner, Esslingen

(Städtische Museen Esslingen, STME 006909)

Die „Lackier- und Metallwaarenfabrik“ von Carl Deffner, gelegen am Neckar, wo heute das neue Esslinger Landratsamt gebaut wird, produzierte im 19. Jahrhundert lackierte Metallwaren. Aus Eisenblech verfertigte Haushaltsgegenstände waren rostanfällig und wurden dadurch unansehnlich und hygienisch zweifelhaft. Dem konnte man durch eine Lackierung begegnen. Der Lack schützte und sah hübsch aus. Aber bei Deffner kam man zusätzlich noch dem dekorativen Bedürfnis der Zeit entgegen und gestaltete Alltagsgegenstände durch abstrakte Dekors und sogar durch richtige Bilder. Das Tablett mit dem Rheinfall bei Schaffhausen aus den 1860/70er Jahren zeigt das sehr schön.

Der Rheinfall, größter Wasserfall Europas mit 23 Meter Höhe und 150 Meter Breite und einer durchschnittlichen Wasserführung von 373 Kubikmetern pro Sekunde, ist ein Produkt der letzten Eiszeit und etwa 17000 Jahre alt.

Schon im Mittelalter wurde von ihm berichtet und seit 400 Jahren wurde er häufig abgebildet. Wer auch nur halbwegs in der Nähe war und es sich leisten konnte, besuchte dieses Naturwunder. Der viel reisende Goethe etwa war auf seiner dritten Schweizerreise am 18. September 1797 dort und schrieb eine Woche später unter Hinweis auf dessen Ballade vom „Taucher“ an den Dichterkollegen Friedrich Schiller: "Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen daß der Vers: es wallet und siedet und brauset und zischt pp. sich bey dem Rheinfall trefflich legitimirt hat, es war mir sehr merkwürdig wie er die Hauptmomente der ungeheuern Erscheinung in sich begreift.“

Mit dem Aufkommen der Eisenbahn um die Jahrhundertmitte begann hier der Massentourismus. Da brauchte es massentaugliche Erinnerungsbilder. Das schwarze Tablett mit der goldenen Ornamentik verbindet seine praktische Funktion als hauswirtschaftliches Arbeitsgerät mit dem bekanntesten Blick auf diesen imposanten Fall, das sich seit Generationen in unserem Bildgedächtnis befindet: Die Perspektive von der rechten Rheinseite unterhalb des Falls auf den Ort Neuhausen links und das Schloss Laufen rechts, dazwischen, geteilt durch den großen Rheinfallfelsen, der donnernd in die Tiefe stürzende Fluss.

Der Rheinfall war keine zum Selfiehintergrund herabgesunkene, längst bekannte Kulisse, sondern warf die Menschen buchstäblich um und riss sie zu Begeisterungsrufen hin: „Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen Händen! Mir entstürzte vor Lust zitternd das meinige fast. Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen, Ohr und Auge, wohin retten sie sich im Tumult?“ beginnt Eduard Mörikes Gedicht über seinen Besuch des Falls 1846.

Das Eisenbahnviadukt knapp oberhalb des Falles, das seit 1857 Schaffhausen mit Winterthur und Zürich verbindet, gehörte zum festen, damals modernen Inventar der Abbildungen. Wenn dazu darüber der Vollmond leuchtete, und das ist hier der Fall, wurde der romantische Effekt maximal. Die biedermeierlichen Andenkenmaler hatten ähnliche Bilder schon in den 1820/30er Jahren in ganz Europa bei einer betuchten Klientel abgesetzt. Aber moderne Reproduktionstechniken waren effektiver, erlaubten höhere Auflagen, waren damit preiswerter und entsprachen den Erfordernissen des immer massenhafter werdenden Tourismus. So auch hier, wo mit einer Art Abziehbild eine graphische Vorlage auf das bereits mit einer immer passenden Standard-Randverzierung versehene Blechtablett übertragen wurde. Und so wurde aus dem Gebrauchsgegenstand, mit dem man Geschirr von der Küche ins Esszimmer trug, gleichzeitig ein emotional aufgeladenes Bild.

Von den Anfängen mit einem Objekt wie diesem Esslinger Blechtablett bis heute nutzt die touristisch orientierte Souvenirindustrie die Verbindung von erinnerungsgeladenem Bild, praktischer Verwendung und massenhafter Produktion. Im 19. Jahrhundert war das privat besessene Bild jedoch noch recht selten und seine Attraktivität ungleich höher als in unserer bilderüberfluteten Gegenwart.

Oktober 2023 - Tell Geck: "Blick auf Esslingen"

Oktober 2023 - Tell Geck: "Blick auf Esslingen"

Tell Geck (1895-1986)

Öl auf Sperrholz; 52,5 x 78,0 cm

1940

(Städtischer Kunstbesitz, Inv. 1642)

Esslingen im Kriegsjahr 1940, dargestellt vom Maler Tell Geck, der zu diesem Zeitpunkt mit Berufsverbot belegt war. Der Künstler zeigt die Stadt von Süden, vom Eisberg aus über den Neckar hinweg blickend. Abgebildet sind die Werkshallen und Schlote der Kammgarnspinnerei Merkel & Kienlin. Daneben das Gärtnerhaus und die Villa Merkel, inmitten von Bäumen, gerahmt durch die Bahngleise auf der einen und den Neckar auf der anderen Seite. Im Hintergrund erhebt sich die Burg und zeugt von der Bedeutung Esslingens in der vorindustriellen Zeit. Der Ausdruck der Malerei ist expressionistisch, die Bäume erinnern in ihrer gen Himmel strebenden Wuchsart an die Schornsteine der Fabrik. Die Fabrik scheint sich in die Natur einzuordnen. Es ist die Ambivalenz zwischen Natur und gebauter Umwelt, die die Widersprüchlichkeit des industriellen Aufschwungs beschreibt: Einerseits wirtschaftliches Fortschrittsdenken, andererseits der Versuch, trotz des industriellen Wachstums eine Art vom Menschen gemachte, zweite Natur nachzuahmen. In dem Gemälde finden sich diese Kontroversen wieder, ungeschönt und ausdrucksstark.

In Gemäldeansichten Esslingens zu Beginn des 20. Jahrhunderts stehen die Schornsteine der Industrie neben den Bäumen wie eine zweite Natur. Viele dieser Schornsteine wurden während des Zweiten Weltkriegs abgebrochen, um die Fabriken vor Luftangriffen zu schützen. Zu Zwecken der Tarnung entwickelte der Maler Oskar Schlemmer einen Anstrich für den Stuttgarter Gaskessel, um ihn durch diese „Camouflage“ vor der Zerstörung zu bewahren. Hans Merkel, Urenkel von Oskar Merkel und von 1929 bis zur Liquidierung 1973 Leiter der Kammgarnspinnerei, berichtet in seinen Kriegstagebüchern, dass auch das Werksgebäude von Merkel & Kienlin schwarz, grün oder braun bemalt und ein Kamin abgebrochen wurde. Die Fabrik sollte aus der Luft wie eine Landschaft aussehen. In den Eisberg wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unter erheblichem materiellem und personellem Aufwand ein Stollen getrieben. Vermutlich diente er als Schutzraum für die Belegschaft, die ihn über den Alicensteg erreichen konnte.

Der in Offenburg geborene Maler Tell Geck lebte ab 1919 in Stuttgart. Von 1933 bis 1945 war er von den Nationalsozialisten mit einem Ausstellungs- und Berufsverbot belegt. 1986 kaufte die Stadt Esslingen das Gemälde, das daraufhin in den Räumen des damaligen Oberbürgermeisters Eberhard Klapproth hing. Dass dieses wirkungsvolle Gemälde von 1940 erhalten blieb und nun als Objekt des Monats im Stadtmuseum zu sehen ist, kann auch als Erinnerung an eine Zeit gelesen werden, in der viele Geschichten nicht erzählt werden durften. Künstler:innen wie Tell Geck haben durch Widerständigkeit und Mut ihrer Nachwelt ermöglicht, heute genau diese Geschichten wieder zu entdecken, zu erinnern und mitzudenken im Hier und Jetzt.

Für die Ausstellung „Surface Treatments – 150 Jahre Zeit“ begaben sich die Künstlerinnen Ann-Kathrin Müller, Julia Schäfer und Judith Engel auf die Spuren der Geschichte der Villa Merkel. Bei der Recherche stießen sie auf eine Reproduktion des Gemäldes, die schlussendlich als Vorlage für eine weitere Reproduktion diente, die noch bis zum 22. Oktober in der Villa Merkel im Rahmen der Ausstellung zu sehen ist: eine 460 x 650 cm große PVC-Plane, im ehemaligen Esszimmer der einstigen Fabrikantenvilla. Eine Erinnerung an die Landschaft, die mal da war und heute nicht mehr ist. Ein langsam verblassendes Bild in der kollektiven Erinnerung daran, wie unsere Stadtlandschaft entstand.

Die Ausstellung „Surface Treatments — 150 Jahre Zeit“ findet anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Villa Merkel statt. Das Projekt fokussiert die Geschichte des Hauses und die Entwicklung der Esslinger Gesellschaft in diesen 150 Jahren Zeit.

September 2023 - Gedenktafel "Hanns-Martin-Schleyer-Brücke"

September 2023 - Gedenktafel anlässlich der Umbenennung der "Mettinger Brücke" in "Hanns-Martin-Schleyer-Brücke"

Eisen

13. Juni 1978

(Städtische Museen Esslingen, STME 008224)

Am 13. Juni 1978 wurde bei einem Gedenkakt die 1963 erbaute „Mettinger Brücke“ in „Hanns-Martin-Schleyer-Brücke“ umbenannt. Dabei wurde am westlichen Brückenteil diese Gedenktafel aus Eisen (80 x 80 cm) enthüllt.

Die Umbenennung der Brücke in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie von Angehörigen Hanns Martin Schleyers und der bei seiner Entführung (5. September) in Köln durch Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) erschossenen vier Begleiter war eine Reaktion der Stadt Esslingen auf die terroristische Bedrohung der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft. Entführung, Geiselhaft und Ermordung Schleyers im September und Oktober 1977 bildeten, mit der parallelen Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und dem Selbstmord der inhaftierten Führungsgestalten der RAF, den Kulminationspunkt der seit 1968 eskalierenden terroristischen Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland.

Nach ersten Diskussionen, die im November 1977 im Ältestenrat geführt wurden, entschied der Gemeinderat der Stadt Esslingen am 8. Mai 1978 beinahe einstimmig zugunsten der Umbenennung der „Mettinger Brücke“. Das Bauwerk sei wegen seiner Nähe zu den Werksanlagen der Daimler Benz AG und wegen des Charakters "als Brückenbauwerk" ausgewählt worden, um an Schleyer zu erinnern. Schleyer, der, so Oberbürgermeister Eberhard Klapproth, "als Beispiel eines Demokraten für einen jeden von uns stand und für uns alle gestorben ist", sei zudem "mit der Stadt Esslingen am Neckar auf bleibende Weise in mehrfacher Art verbunden".

Im von Entsetzen und Bedrohung geprägten Diskurs der Jahre 1977/78 wurden in Esslingen zwar die unbestreitbaren Verdienste des 1915 geborenen Schleyer hervorgehoben, nicht aber dessen Vergangenheit als ein aktiver Unterstützer und Profiteur des nationalsozialistischen Regimes. Schleyer war Mitglied der NSDAP, Offizier (Untersturmführer) der SS, höherer Funktionär der gleichgeschalteten Studentenschaft in Heidelberg, Innsbruck und Prag und schließlich Leiter des Präsidialbüros des „Zentralverbandes der Industrie in Böhmen und Mähren“ gewesen. Neben eindeutig antisemitischen Position bezeichnete er sich selbst 1942 als "alte[n] Nationalsozialist und SS-Führer".

Aufgrund von schweren konstruktiven Beschädigungen, wurde die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke im Januar 2021 zunächst gesperrt und anschließend weitgehend abgebrochen, um einem Neubau an derselben Stelle Platz zu machen. Der Ersatzneubau wird nach zweieinhalb Jahren Bauzeit nach den Sommerferien 2023 eingeweiht werden.

Der notwendige Neubau veranlasste die Fraktionen von Bündnis90 / Die Grünen und Die Linke, am 22. Mai 2023 gemeinsam den Antrag zu stellen, dass "die Brücke nicht weiterhin nach einer Person benannt sein [kann], deren NS-Vergangenheit mittlerweile sehr gut erforscht und öffentlich ist". Am 24. Juli 2023 hat der Gemeinderat eine entsprechende Vorlage der Verwaltung nach einer substanziellen Diskussion mit einer Mehrheit von 21 zu 16 Stimmen befürwortet und einer Benennung als "Mettinger Brücke" zugestimmt. Die im Verlauf von mehr als 40 Jahren durch Witterungsspuren deutlich gezeichnete Gedenktafel wird deshalb nicht mehr montiert werden. Sie wird in die Sammlung des Esslinger Stadtmuseums aufgenommen.

Die Frage der Benennung der Brücke spiegelt exemplarisch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Veränderung des Erinnerungsdiskurses wider. Schleyer gehörte zu den zahlreichen Vertretern der gesellschaftlichen Elite, die sowohl im NS-Staat systemstabilisierend agierten und den Unrechtsstaat beförderten als auch danach in der Bundesrepublik herausragende Positionen einnahmen. Sein furchtbares Schicksal als Entführungs- und Mordopfer der Terroristen ließ ihn auch zum Opfer werden. Beide Diskurse sind nachvollziehbar und legitim. Die komplexe Frage, ob Hanns Martin Schleyer unter diesen Voraussetzungen die besondere Würdigung der Benennung eines kommunalen Bauwerks nach ihm zu Teil werden soll, hat die Mehrheit des Gemeinderats verneint.

August 2023 - Karl Harm: Neckarlandschaft

August 2023 - Neckarlandschaft mit Pliensaubrücke, Pliensautor und Neckarwehr

Karl Harm (1891-1970)

Öl auf Leinwand

1931

(Städtische Museen Esslingen, STME 008158)

In der Fülle der Esslinger Stadtansichten finden sich viele Darstellungen der Pliensaubrücke mit dem Pliensautor. Die mittelalterliche Brücke war für das Stadtbild seit jeher prägend und für die Stadtgeschichte von zentraler Bedeutung. Im 13. Jahrhundert erbaut, gilt sie als zweitälteste Steinbrücke Deutschlands. Sie war Jahrhunderte lang die wichtigste Lebensader der Stadt und stellte bis in die späten 1960er Jahre den Haupteingang zu Esslingens Innenstadt dar. 1931, dem Entstehungsjahr des Gemäldes, fuhr bereits die Straßenbahn der Linie Esslingen-Nellingen-Denkendorf über das altehrwürdige Bauwerk. Masten für die Oberleitungen und Straßenlaternen flankierten die Fahrbahnen.

Nichts von alledem teilt sich jedoch auf diesem Bild mit. Vom Standpunkt des Betrachters auf dem Pliensauwasen, der etwa dort zu verorten ist, wo heute die Vogelsangbrücke das linksseitige Neckarufer gewinnt, müsste hinter der Pliensaubrücke das Industrieareal der Weststadt mit dem hohen Schlot der Firma Dick deutlich zu erkennen sein. Auf alle erwartbaren Details, die das Motiv seiner Gegenwart zuordnen ließen, hat der Künstler verzichtet. Bereits mit der Wahl des Standorts und des Bildausschnitts lenkt er den Blick flussabwärts gezielt an möglichen Anhaltspunkten der Stadtsilhouette vorbei und fokussiert ihn ganz auf die Brücke und das Pliensautor sowie auf den Neckar und die sich hinter der Brücke auftuende Landschaft. Die Schwelle des Neckarwehrs erzeugt räumliche Tiefe und gliedert den Vordergrund des Bildes. Das Bauwerk selbst bildet den Bildmittelgrund, wobei die architektonische Mitte der Brücke auch das Zentrum des Bildes markiert. Der Turm des Pliensautors kommt mit seinem Dachfirst mit der Horizontlinie des Schenkenbergs im Hintergrund in Deckung, wodurch sich der Turm der Landschaft unterordnet. Allein der kleine Dachreiter überragt das Weichbild des Höhenrückens westlich der Stadt. Weitere Hinweise gibt der Künstler nicht auf Esslingen als Stadt. Mehr idealisierendes Landschaftsbild als Stadtansicht, besticht das Gemälde durch die luft- und farbperspektivische Akzentuierung, die mit einfachen malerischen Mitteln überzeugend eine sommerliche, in der Ferne noch leicht dunstige Morgenstimmung evoziert.

Geschaffen hat das Bild der damals knapp vierzigjährige Esslinger Malermeister Karl Harm. Harm wurde 1891 in Esslingen geboren. Nach seiner Schulzeit hatte er zunächst eine Malerlehre absolviert, seinen Wehrdienst geleistet und schließlich die Kunstgewerbeschule in Stuttgart besucht. Seinen Plan, in Hamburg auf einem Passagierschiff nach Chile anzuheuern und sich als Schiffsmaler zu verdingen, wurde 1914 durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zunichte gemacht. Harm wurde zum Militär eingezogen, verwundet und abermals in den Krieg geschickt. Zwar zierten Aquarelle aus dieser Zeit Feldpostkarten, der angestrebten Karriere als Kunstmaler folgten nach Kriegsende jedoch notgedrungen realistischere Pläne. Harm machte seinen Meister als Dekorationsmaler und gründete einen kleinen Malerbetrieb, der zunächst in der Oberen Metzgerbachstraße, später in der Kiesstraße und schließlich in der Fabrikstraße angesiedelt war. In den 1920er Jahren heiratete Karl Harm, die Familie hatte zwei Söhne und eine Tochter. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Herstellung von Sternnägeln, Fensterstiften und Blechecken hinzu. Dieser Geschäftszweig entwickelte sich in den 1960er Jahren weiter und firmierte zuletzt 1970, im Todesjahr von Karl Harm, als Karl Harm KG Werkzeugbau, Stanzerei und Spritzguß am angestammten Ort in der Fabrikstraße. Karl Harm hat sich zeitlebens nur in seiner Freizeit und im Urlaub künstlerisch betätigt, seine Bilder wurden nie öffentlich gezeigt. Sie blieben in Familienbesitz oder wurden verschenkt. Die gezeigte Neckarlandschaft zierte lange Zeit die Wohnung des letzten noch lebenden Sohnes von Karl Harm und wurde den Städtischen Museen kürzlich geschenkt.

Juli 2023 - Rechnung des Tierpräparators Gustav Schmid

Juli 2023 - Rechnung des Tierpräparators Gustav Schmid

Papier, Tinte

1904

(Stadtarchiv Esslingen, Bestand THG Nr. 40)

Im Stadtarchiv Esslingen befindet sich im Bestand „Theodor-Heuss-Gymnasium“ – der Nachfolgeschule der Höheren Mädchenschule – eine Rechnung mit Briefkopf aus dem Jahr 1904. Es handelt sich dabei um ein Schreiben des Präparators Gustav Schmid für einen „ausgestopften“ Eichelhäher. Ein solcher befindet sich noch heute im Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und es ist anzunehmen, dass es sich um das hier in Rechnung gestellte Exemplar handelt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, war es in den Schulen durchaus üblich, für Unterrichtszwecke in Biologie präparierte Tiere anzuschaffen. Bekannt sind in Esslingen unter anderem Sammlungen in der ehemaligen Burgschule und im Georgii-Gymnasium.

Der Esslinger Präparator Gustav Schmid hatte sein Gewerbe am 10. September 1902 angemeldet und fand erstmals im Esslinger Adressbuch von 1903 Erwähnung. Weitere Einträge stammen aus den Jahren 1904 und 1905. Als seine „Spezialität“ wird im gezeigten Briefkopf die „Anfertigung von Wildköpfen aller Art“ genannt. Folgerichtig ist hier ein Hirschkopf abgebildet. Entgegen der allgemeinen Meinung, die Tiere würden „ausgestopft“, verhält es sich dabei so, dass ein:e Präparator:in das Fell oder Federkleid abzieht und gerbt, um es haltbar zu machen. Das tote Tier wird vermessen und eine Nachbildung aus Kunststoff oder Holz hergestellt, auf die dann das Fell aufgezogen und mit (unsichtbaren) Drähten befestigt wird. Dieser Vorgang wird zwar als „Ausstopfen“ bezeichnet, hat aber mit realem Ausstopfen wenig zu tun. Den Beruf der Präparation kann man auch heute noch an der Höheren Berufsschule für Präparationstechnik des Walter-Gropius-Kollegs in Bochum erlernen.

Auf der vorliegenden Rechnung quittierte Gustav Schmid den Erhalt des Betrags über 2 Mark 20 Pfennige durch seine Unterschrift. Der Rektor Wilhelm Frey bestätigte die Übernahme in die Lehrmittelsammlung und die Vorstreckung der Kosten durch den Auftraggeber, den Oberlehrer Hermann Bäuchlen.

Nach 1904 verschwindet Gustav Schmid aus den Esslinger Adressbüchern, stattdessen werden in den folgenden Jahren bis 1912 andere Präparatoren aufgelistet. Erst ab 1913 bis 1920 war Gustav Schmid erneut als Präparator tätig. In den 1930er Jahren kaufte er das Gebäude Rossmarkt 24, führte dort einige Jahre sein Geschäft und vermietete die Wohnungen. Er war außerdem Eigentümer des Hauses Martinstraße 23, in das er später auch seine Werkstatt verlegte.

Die Geschäfte liefen nicht immer gut, weshalb Schmid zeitweise auch eine Pelz- oder Fellhandlung betrieb. Zudem hatte er kurzfristig eine Architektur-Modell-Werkstatt und bot elektrische Schweißarbeiten an. In den 1940er Jahren besaß er in seinem Anwesen in der Martinstraße 23 eine Schießbude. Nach seinem Tod Anfang der 1960er Jahre ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Esslingen über und wurde später abgerissen.

Juni 2023 - Versilberte Metallmontur mit Glaseinsatz

Juni 2023 - Versilberte Metallmontur mit Glaseinsatz

Dupper & Bernhold Esslingen

Messing, Silber, Glas

Anfang 20. Jahrhundert

(Städtische Museen Esslingen, STME 008066)

„DBE“: So lautet die eingeschlagene Marke am Griff jener Schale, die jüngst in die Sammlung des Stadtmuseums einging. Die Abkürzung steht für die renommierte Metallwarenfirma Dupper & Bernhold Esslingen. 1890 war das Unternehmen vom in der Küferstraße 24 ansässigen Kaufmann Wilhelm Dupper und seinem Kompagnon Max Bechtle jr. unter dem Namen „Dupper & Bechtle“ gegründet worden. 1896 stieg Ernst Bernhold als Teilhaber in das Unternehmen ein; es firmierte nun unter dem Namen „Dupper & Bernhold“. Der Firmensitz

befand sich in der Neckarstraße 65A.

Das Unternehmen fertigte eine „reiche Auswahl in gut versilberten und vergoldeten Gebrauchs- und Luxusgegenständen“, wie es in einer Anzeige um die Jahrhundertwende seine Erzeugnisse bewirbt. Zur Produktpalette zählten insbesondere versilberte Tafelgeräte wie Tafelaufsätze, Vasen, Schalen und Bowlen, häufig mit überbordenden Pflanzenranken und verspielten Details. Diese im Jugendstil gefertigten Arbeiten sind bis heute in Sammlerkreisen sehr begehrt. Im Vergleich zu jenen verschlungenen Formen kommt diese Schale hier direkt „aufgeräumt“ und schlicht, jedoch nicht weniger anmutig daher. Die Metallmontur zeigt auf vier identischen Bildfeldern jeweils zentral ein mit Voluten verziertes Trapez, behängt mit einem Lorbeergebinde. Links und rechts davon laufen Zweige mit je sieben Blättchen zu den benachbarten Bildfeldern.

Die erhabenen Elemente schimmern leicht golden – hier wurde das Silber in der Vergangenheit wohl so energisch poliert, dass sich die Versilberung löste und das darunter befindliche Metall zum Vorschein kam. Dadurch wird deutlich, dass es sich bei Produkten dieser Art nicht um „Silberwaren“ im eigentlichen Sinne handelte, wie sie gerne umgangssprachlich bezeichnet werden, sondern um versilberte Metallwaren. Den Kern solcher Monturen bildet ein unedles Metall – in diesem Fall wahrscheinlich Messing –, welches dann entweder durch Plattierung oder durch Galvanisierung versilbert wurde. Die Glasschale, die in die Montur eingesetzt ist, wurde nicht von Dupper & Bernhold selbst gefertigt, sondern zugekauft.

Die metallverarbeitenden Betriebe nahmen zusammen mit der Textilindustrie im 19. Jahrhundert eine Schlüsselrolle bei der Industrialisierung Esslingens ein. Im Gegensatz zu manch anderem örtlichen Hersteller versilberter Metallwaren stechen die Erzeugnisse von Dupper & Bernhold durch eine hohe Qualität und Sorgfalt in der Verarbeitung hervor. Dennoch handelt es sich bei den Produkten um Massenware und nicht um Einzelstücke.

In der vorindustriellen Zeit musste ein:e Metallhandwerker:in das Blech noch mühsam von Hand in Form treiben – eine Arbeit, die pro Stück mehrere Tage in Anspruch nehmen konnte. Durch den Einsatz einer mechanischen Drückbank oder eines Fallhammers konnten Hohlkörper deutlich schneller gefertigt werden. Arbeitsteilig erfolgten dann die weiteren Schritte wie Ziehen, Gießen, Drehen, Plattieren, Galvanisieren, Löten, Schleifen und Polieren, um am Ende eine blitzblank schimmernde Schale, Vase etc. zu erhalten.

1929 wurde „Dupper & Bernhold“ von Hanns Knäbel übernommen. Ab spätestens 1949 firmierte das Unternehmen auch unter seinem Namen: Der Stempel zeigt nun die Spitze des Dicken Turms mit den Initialen H.K.E. (= Hanns Knäbel Esslingen). Das Unternehmen hatte bis 1976 Bestand, dann wurde es aufgelöst.

Mai 2023 - Reisetruhe des Missionars Thomas Digel

Mai 2023 - Reisetruhe des Missionars Thomas Digel

Holz, Eisen, Zinnblech, Papier

1898

(Städtische Museen Esslingen, STME 008060)

Im März 1898 endete die Zeit von Thomas Digel und seiner Familie in Indien. Als evangelischer Missionar lebte und arbeitete er dort 32 Jahre. Nun trat das Ehepaar Digel die Heimreise an. Mit an Bord war diese Truhe, die einen Blick auf die Reiseroute ermöglicht: Von der westindischen Hafenstadt Mangalore (heute Mangaluru) ging es zunächst bis Bombay, dem heutigen Mumbai. Hier betraten die Digels den Dampfsegler „Imperator“, auf welchem sie bis Triest fuhren. Von dort ging es weiter zu ihrem Zielort Esslingen. Was sich in der Reisetruhe befand, ist nicht bekannt. Wer Thomas Digel war, hingegen schon.

Thomas Digel wurde am 28. Juli 1840 in Neuffen geboren und entschied sich im Alter von 17 Jahren in die Basler Mission einzutreten. Diese 1815 gegründete Institution bildete Missionare aus, vermittelte sie weiter oder sandte sie ab 1828 direkt aus der Schweiz nach Indien, Afrika und China. Nach einer siebenjährigen Lehrzeit in Basel wurde Digel im Jahr 1864 nach Indien geschickt, wo er in Mangalore seinen Dienst verrichtete. Hier sollte er mit der heimischen Bevölkerung eine Dorfkultur nach süddeutschem, christlich-pietistischem Vorbild aufbauen. Die Basler Mission legte dabei Wert auf einen respektvollen Umgang mit der indischen Kultur. So wurde etwa in den erbauten Missionarsschulen in der Sprache der Einheimischen, nicht etwa in der Kolonialsprache unterrichtet. Zudem machten sich einige Missionare wie etwa der Stuttgarter Hermann Gundert in der Erforschung der indischen Sprachfamilien verdient.

Missionare der Basler Mission reisten unverheiratet in ihr Zielland und durften erst nach zwei Jahren, wenn sie sich bewährt hatten, um eine Heiratserlaubnis bitten. Hierbei konnten sie entweder selbst eine Frau aus dem Heimatland vorschlagen oder sie schickten ein Telegramm an das Komitee in der Schweiz, mit der Bitte eine geeignete Partnerin für sie zu suchen. Die Bräute reisten anschließend nach Übersee, wo die Hochzeit stattfand. Ihren zukünftigen Ehemann kannten sie zuvor nur durch ein Bild und ein paar Briefe. Thomas Digel wurde auf diese Weise dreimal verheiratet. Mit Marie-Emilie Digel-Herrmann, der dritten Ehefrau, verbrachte er laut dem Tagebuch seiner Tochter eine glückliche Ehe, die von Leid und Freud gleichermaßen geprägt war. Das Paar hatte sieben gemeinsame Kinder, die jedoch fern von den Eltern aufwuchsen. Der Tradition der Basler Mission entsprechend, wurden die Kinder im Alter von sechs Jahren in das Heimatland ihrer Eltern geschickt, um sie vor dem „heidnischen Einfluss zu bewahren“ und christlich-europäisch erzogen zu werden. Fortan wohnten sie im Basler Missionshaus und bei Verwandten im Elsass. Zu den Eltern in Indien bestand lediglich ein unregelmäßiger Briefkontakt. Kurz nachdem das Ehepaar Digel im Frühjahr 1898 in Esslingen ankam, reisten sie nach Basel auf ein Fest der Mission. Die 17jährige Tochter Maria begleitete ihre Eltern im Anschluss nach Esslingen. Bezeichnend für das distanzierte Verhältnis ist ein Tagebucheintrag Marias kurz nach der Ankunft in Esslingen: „Aber wie undankbar bin ich doch, dass ich Heimweh habe wo ich doch meine Eltern jetzt habe.“

Thomas Digel war in Esslingen weiterhin als Prediger tätig und hielt des Öfteren Gottesdienste in Sulzgries. Die indische Kultur brachte er mit nach Esslingen. So war etwa Curry und Reis ständig auf dem Speiseplan der Familie. Auch Auftritte Digels in indischer Tracht zeugen von der Verbundenheit des Missionars zu dem Land, in dem er einen Großteil seines Lebens verbrachte. 1909 verließ das Ehepaar Digel Esslingen erneut und zog in die Nähe von Zürich, wo Thomas als Kurgeistlicher eine Anstellung fand. Dort starb er am 14. Februar 1913.

Die Reisetruhe gelangte in den Besitz des Schwiegersohns Fritz Spellig. Nach dessen Tod 1969 wurde die Truhe vom Urgroßenkel Thomas Digels, auf dem Dachboden gefunden. Dieser schenkte sie einem Freund, der die Truhe jahrelang als Sideboard benutzte, bis er sie im Jahr 2023 an die Städtischen Museen Esslingen übergab.

April 2023 - Hausmodell der Schimpf´schen Villa

April 2023 - Hausmodell der Schimpf´schen Villa

Albert Benz

Holz, Metall, Glas

1905

(Städtische Museen Esslingen, STME 008014)

Das Architekturmodell aus Holz zeigt die prachtvolle Villa, die der Architekt Albert Benz (1877-1944) zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Mettinger Straße 17 für seinen Freund, den Esslinger Handschuhfabrikanten Ernst Schimpf (1862-1942), plante.

Ernst Schimpf hatte bereits 1895 Rosa Helene Fink (1870-1949) geheiratet. Sie war die Tochter des Musikers Christian Fink und Enkelin des Verlegers Jakob Ferdinand Schreiber. Das frisch vermählte Paar lebte zunächst in der Schelztorstraße und dann am Hafenmarkt 7 (dem heutigen Stadtmuseum). Der Wunsch nach einem eigenen Heim war jedoch groß. Das passende Grundstück fanden sie im Familienbesitz des Handschuhfabrikanten in der Mettinger Straße 17. Dieses war allerdings schon mit einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1578 bebaut. Um Platz für den Neubau von Ernst und Rosa zu schaffen, ließ der Stuttgarter Ingenieur Erasmus Rückgauer in einer aufsehenerregenden Aktion im Jahr 1905 das 300 Jahre alte Gebäude von seinem Fundament trennen, auf eine Schiene setzen und innerhalb einer Woche um 17 Meter auf das Nachbargrundstück, die Mettinger Straße 19, schieben. Durch diese so genannte Translozierung konnte das historische Gebäude erhalten werden und existiert noch immer – heute steht es unter Denkmalschutz.

Das Ehepaar Schimpf wünschte sich ein „altdeutsches“ Haus, das wie eine Burg anmuten sollte. Auf Reisen im In- und Ausland hatte es sich Anregungen von Schlössern, Burgen und Klöstern geholt und plante gemeinsam mit Albert Benz die Schimpf´sche Villa. 1907 war das Haus mit seinen 24 Zimmern schließlich bezugsfertig. Die sehr kreative Rosa hatte schon als Kind Porzellan- und Glasmalerei erlernt und stickte meisterlich. Die Porzellankacheln des Ofens und des Wandbrunnens bemalte und brannte sie selber; für die einzelnen Zimmer bestickte sie riesige Wandbehänge. Zudem bemalte sie ein Glasfenster über zwei Etagen mit den Wappen aller Esslinger Bürgermeister.

Das mehrstöckige Haus hatte im Untergeschoss eine Kapelle mit drei Spitzbogenfenstern, die mit bunten Glasscheiben versehen waren. Blickte man durch sie, sah man hinaus in den wunderschönen Garten auf eine alte Madonnenfigur. In dieser Kapelle befand sich Rosas Andachtsraum, in den sie sich immer wieder zurückzog. Im Erdgeschoss gab es ein riesiges Spielzimmer für die beiden Kinder, voll mit Kinderbüchern vom J. F. Schreiber-Verlag, Kaufladen, Puppenstube (vgl. „Objekt des Monats“ vom Dezember 2022) und vielen anderen Dingen. In weiteren Räumen nahm Rosa junge Mädchen von der Schwäbischen Alb auf und bildete sie in Hauswirtschaft aus. Zum Haushalt des Ehepaars Schimpf gehörten außerdem eine Kinderfrau, eine Waschfrau, drei Bügelfrauen und ein Weingärtnerehepaar, das sich um den Garten und den hauseigenen Weinberg kümmerte. Stimmungsvolle Feste wurden gefeiert; das Haus war stets voller Leben.

Bei der Gemeinderatswahl 1919 kandidierte Rosa für die Frauengruppe der Deutschen Demokratischen Partei. Sie wurde jedoch nicht gewählt. Ab 1920 engagierte sie sich im Esslinger Hausfrauenverband und übernahm zwischen 1924 und 1930 den Vorsitz. Ernst starb 1942 im Alter von 80 Jahren. Da die Handschuhfabrik inzwischen kaum noch etwas abwarf, gab es im Haus keine Dienstboten mehr; Rosa, ihre Tochter und ihre Enkelin mussten alle Arbeiten in Haus und Garten selbst verrichten. 1949 starb auch Rosa. Drei Jahre später musste das Haus im Zuge der Nachlassteilung an die Firma G. Boley verkauft werden. 1956 wurde es abgebrochen. Nur noch das Hausmodell und einige historische Fotografien erinnern an die prächtige Villa, die mit viel Liebe und Phantasie für Jahrhunderte gebaut worden war, aber lediglich 50 Jahre überdauern sollte.

März 2023 - Fahnen des Mettinger Liederkranzes

März 2023 - Zwei Fahnen des Mettinger Liederkranzes

Seide, bemalt bzw. bestickt

1841 und 1891

(Städtische Museen Esslingen, STME 008058 und STME 008059)